DOI: 10.18441/ibam.25.2025.89.149-170

Luciana Del Gizzo

Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina

ludelgizzo@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7439-7106

En su escrito para la muestra “Arte destructivo” (1961), llevada a cabo en la Galería Lirolay de Buenos Aires en 1961 y reconocida por la crítica como el acto que clausura del informalismo argentino (López Anaya 2004, 98; Glusberg 1992, 27), Aldo Pellegrini señala la potencia de la destrucción como manifestación de la libertad inherente a la posibilidad de cambio y como apertura al ímpetu constructivo. Más aún, destrucción y construcción son para el poeta y crítico, principal difusor del surrealismo en Argentina, “mecanismos asociados”, donde el impulso destructivo es una corriente solapada de la naturaleza, un proceso oculto que atraviesa la vida por el interior, “concediéndole a esta su fuerza y fragilidad” (1961, s. p.). Esta caracterización expone una filiación surrealista del informalismo que no siempre se reconoce. Sin embargo, esta tendencia retomó e impulsó procedimientos que en el surrealismo habían cumplido todo un ciclo y actualizó de esa manera ciertos conceptos medulares.

En efecto, si el surrealismo reivindicó los elementos ocultos, irracionales y reprimidos del inconsciente, como una manera de minar la racionalidad instrumental de la cultura capitalista, represora y reproductora del conformismo burgués, el informalismo asumió esas premisas como ya dadas en los procedimientos que heredó: la espontaneidad gestual en la ejecución de la obra (López Anaya 2000, 7) remite al automatismo (Perazzo 1978, 9); la inscripción del cuerpo en la experiencia artística (López Anaya 2004, 14) recuerda las experimentaciones con la hipnosis o el trance mediúmnico; el uso de materiales corrientes, degradados –llevado al paroxismo por Picasso y sus pinturas con excremento–, reivindican la postura antiartística (López Anaya 2004, 27) del objet trouvé; en fin, la apuesta por una belleza nada tradicional, centrada en lo oscuro, lo oculto y lo monstruoso. En la continuidad de estos procedimientos, entonces, el informalismo se revela como una deriva del surrealismo, pero también en la apertura hacia ciertos temas y tratamientos que antes no ingresaban al arte, en la exposición de un profundo inconformismo (Pellegrini 2006, 20; 2012, 7) y en la manifestación de un desgarramiento, de un horror lacerante que ahora se hacía más urgente y se expresaba en su paleta oscura, en la impronta pulsional de sus brochazos, en su abstracción lírica lanzada hacia el abismo.1

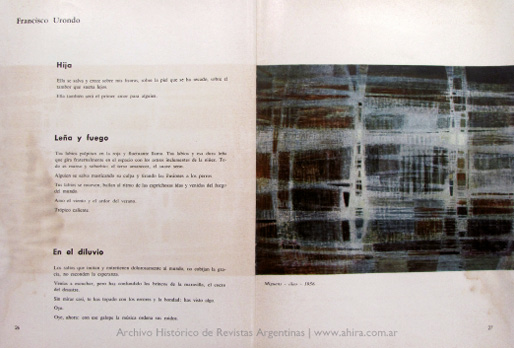

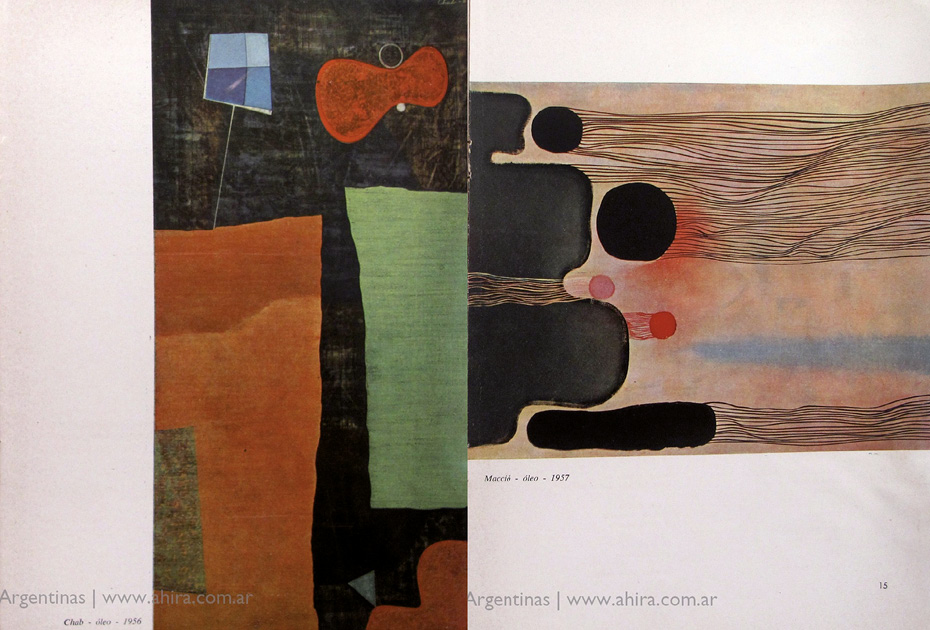

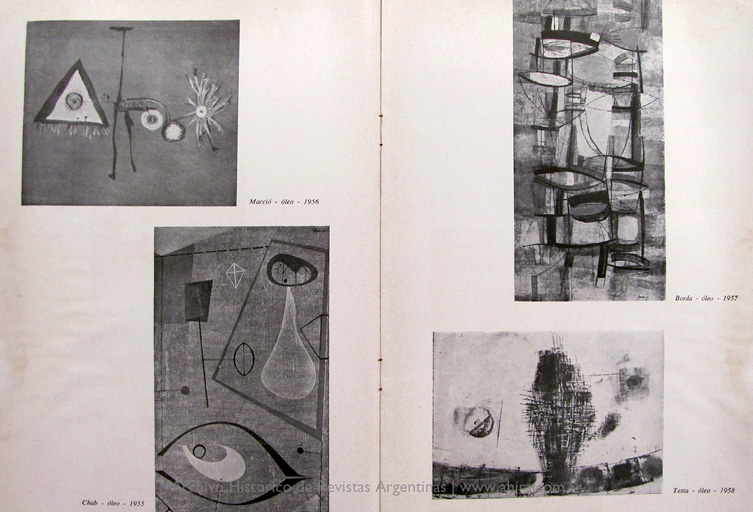

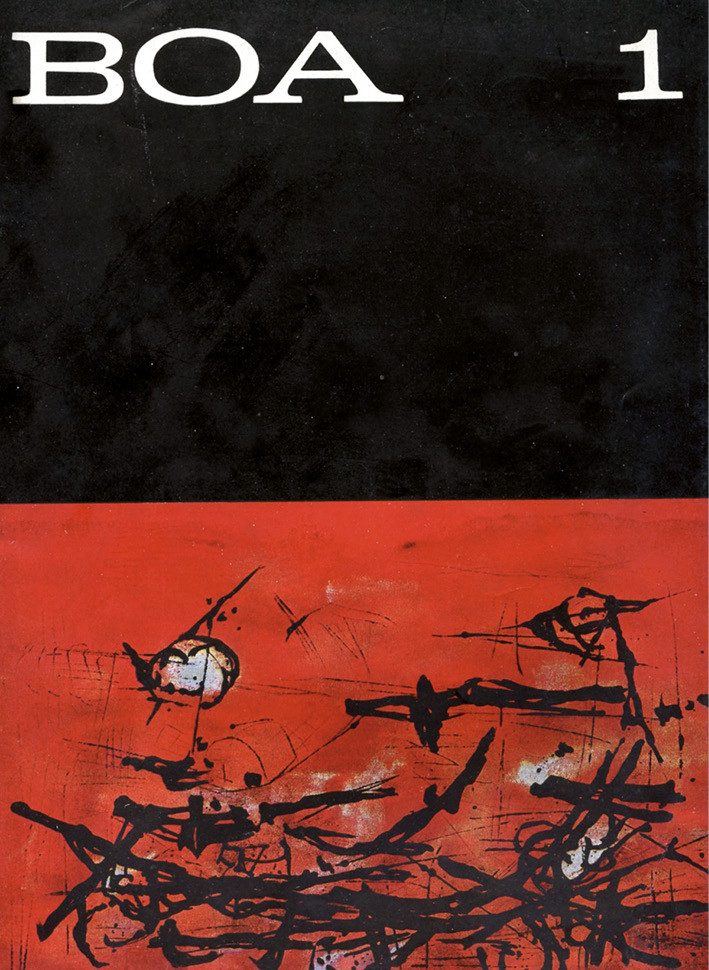

Esta tendencia artística abstracta surgió en 1951 con obras de Dubbufett, Michaux, Mathieu, Riopelle y Serpan, todos artistas de origen surrealista y/o expresionista abstracto, y su teórico fue el crítico Michel Tapié (Glusberg 1992, 13; López Anaya 2004, 14). En Argentina, la primera exposición informalista, titulada “¿Qué cosa es el coso?”, se realizó en 1957 (Giunta 1998, 3). Algunos críticos reconocen un antecedente importante en la muestra “Siete pintores abstractos” (López Anaya 2004, 17; Perazzo 1978, 15) y al grupo que se conformó a partir de allí, que reunió a Osvaldo Borda, Víctor Chab, Josefina Miguens (luego firma Robirosa), Rómulo Macció, Martha Peluffo, Kazuya Sakai y Clorindo Testa. Sin embargo, no todos estos artistas se decantarían por el informalismo, lo que convierte a esa muestra y ese grupo en una fase de transición con una impronta propia marcada por la gestualidad y la espontaneidad del surrealismo, pero que también revela la incertidumbre y la alienación de una época. La revista Boa (1958-1960) reprodujo la obra de estos artistas junto a ensayos y poemas locales y extranjeros, combinándola con una discursividad que revela influencias surrealistas y existencialistas. En conjunto, esta breve publicación de solo tres números muestra el solapamiento de distintas corrientes de ideas surgidas en Francia, que se cruzan de un modo particular dando lugar a la manifestación del inconformismo de la Argentina de esos años, que se revelarían luego como la transición hacia otra etapa histórica.

Es que más que una usina de recursos poéticos novedosos, el surrealismo fue un sistema de ideas que procuró manifestar el malestar por un orden social que había llevado a la guerra, el aniquilamiento humano y la alienación, así como hallar los mecanismos para desarmarlo (Nadeau 1970, 19-24), y el informalismo lo siguió en esas premisas. Tal vez haya sido su ímpetu iconoclasta el que contribuyó a que se extendiera más allá de su programa y del límite temporal que las vanguardias encontraron en los años veinte. Sus ideas cuestionadoras de la autoridad y el statu quo sintonizaron no solo con el clima inconformista de casi todo el siglo xx, sino con el afán destructivo que buscaba transformar la realidad y crear un mundo nuevo (Badiou 2005, 20). Ahora que el Primer Manifiesto del Surrealismo acaba de cumplir 100 años y que su estética todavía sobrevive en obras plásticas y literarias, resulta pertinente hacerse la pregunta por las condiciones que facilitaron su proliferación y su permanencia en el tiempo.

La transición entre el surrealismo y el informalismo en Argentina es uno de esos nudos de la historia cultural cuyo estudio permite comprender el modo en que una propuesta estética ya instalada radicaliza su expresión y se articula para manifestar un malestar más profundo y, a la vez, revelar un umbral hacia otra época (Jauss 2004, 71). Este trabajo busca pensar el modo en que se dio esa transición en la revista Boa (1958-1960), que combina textos sobre la actualidad del arte internacional, reproducción de obra de rasgos informalistas y surrealista abstracta, así como poesía de la misma tendencia y de otras vertientes vanguardistas. En sus páginas, rasgos surrealistas e informalistas se cruzan con las ideas del existencialismo, en el compromiso de dar cuenta de lo que allí se considera la realidad oculta (Llinás 1958b, 2), esto es, aquella que incluye el deseo y la desesperación inconsciente, muestras de una pulsión tortuosa que la poesía presente en la revista lograba sintetizar en un sentido metafísico. El surrealismo argentino se muestra así tendiente a amalgamarse y expandirse, a adoptar ideas de otras corrientes, de un modo más flexible que el movimiento francés original.

En el análisis de esta articulación discursiva y disciplinaria, surgen preguntas de dos naturalezas. Por un lado, los interrogantes sobre el posicionamiento surrealista de Boa: la historia de la literatura la ubica como parte del corpus de publicaciones del movimiento en Argentina, ¿pero cuál es su particularidad y su verdadera inscripción en relación con el estado del surrealismo en el momento de su emergencia? ¿Cómo se entiende la presencia visual predominante de las obras abstractas de rasgos informalistas y cómo la presencia de las ideas del existencialismo, que eran contrarias en su contexto de origen? ¿Incide esta articulación en la discusión y la inscripción nacional e internacional de la publicación? Por otro, la revista propone una particular referencialidad intermedial2 entre artes plásticas y poesía, dado que invierte la relación tal como se da habitualmente en las revistas ilustradas: en lugar de que la imagen complemente el texto poético, la poesía funciona como una suerte de “decoración” reflexiva y de “vara experimental” para el arte. Por lo tanto, ¿cómo incide el vínculo entre las disciplinas en la consideración del surrealismo? ¿Hay una correspondencia entre estas dos cuestiones?

Objeto atesorable por el cuidado de sus imágenes y sus poemas, a la vez que descartable por su apertura a la coyuntura, el propósito de Boa era tanto intervenir en el ámbito del arte nacional, como vincularse con la escena internacional. Su brevísima duración apenas la convierte en una muestra del modo en que se articulaban las ideas en la Buenos Aires de la época, que no siempre coincidía con la forma en que lo hacían en su ámbito de origen, la Francia de posguerra. Las páginas de esta breve revista son entonces el documento de una transición, de la circulación de las ideas y de un modo de entender la experimentación artística y poética, en un estado de las vanguardias a punto de cruzar hacia la orilla de otra época.

La mitad del siglo tuvo una significación propia para el surrealismo en el contexto francés e internacional. En el primero, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se generó un proceso de evaluación sobre la actuación de los intelectuales durante la ocupación nazi, que derivó en una purga particularmente severa, bajo la convicción de que la práctica erudita implica una responsabilidad por sobre el resto de la sociedad (Judt 2012, 83). La conceptualización que hizo Sartre del compromiso intelectual lleva la marca de esa coyuntura y, junto a su propio giro como filósofo comprometido (Winock 2010, 447-448 y 550-551; Gallegos de Dios 2021, 47-48), es posible que haya interpelado al surrealismo, así como a muchos escritores e intelectuales (Winock 2010, 555), en cuanto a su capacidad de intervención sobre la actualidad social y política, en cuanto a su posicionamiento durante la guerra y en cuanto a los caminos que ofrecía para superar el estado de contradicción de la sociedad occidental y capitalista. Sus objetivos eran similares,3 pero las soluciones imaginadas por Breton se habían mostrado impotentes no solo de frente a un nuevo estallido de guerra (Nadeau 1970, 179) y sus horrores revelados posteriormente, sino también frente al contexto siguiente a la invasión que, como analiza Judt (2012, 80-102), estuvo atravesado por el cuestionamiento de la actuación y la responsabilidad durante esos años.

Paralelamente, a fines de la década de 1950 el surrealismo se encontraba en una etapa de dispersión y multiplicación global. Hacía veinte años había comenzado su irradiación hacia otros países, cimentada en los viajes de sus primeros adeptos, la conformación de grupos –Bélgica, Checoslovaquia, Inglaterra, Suiza, Japón (Nadeau 1970, 17-18, 177 y 180)–, la organización de exposiciones y conferencias itinerantes. Entre fines de los cuarenta y los cincuenta, grupos internacionales de raigambre surrealista, como Cobra y Phases, volvieron a impulsarlo en París y editaron allí sus revistas. Entonces, mientras otra corriente de pensamiento lo acotaba en su ciudad de origen, el surrealismo proliferaba dentro y fuera de Francia, más allá de sus miembros originales.

Tal era el caso del movimiento en un lugar tan distante como Argentina. Aunque había tenido una pronta recepción en Buenos Aires, documentada en la revista Qué de 1928 (Maturo 2016, 90-93), el folleto tuvo nula repercusión y ciertos errores a la hora de presentar la poética surrealista malograron su difusión y aceptación, tanto por parte del público como de poetas e intelectuales (Del Gizzo 2023, 21). Recién durante la década de 1940, en coincidencia con el proceso de internacionalización, el surrealismo tendría una acogida amplia, favorecida por la difusión masiva del discurso del psicoanálisis, por las notas aparecidas en revistas de gran tirada y por el esfuerzo de un grupo de poetas que, a través de pequeñas publicaciones culturales, buscaban difundirlo y hacer pedagogía. Entre ellos se encontraban Aldo Pellegrini y Elías Piterbarg de la primera hora, así como los más jóvenes Enrique Molina, Carlos Latorre, Julio Llinás, entre otros (Del Gizzo 2023, 14-15). Antonio Berni y Juan Batlle Planas introdujeron la poética en las artes plásticas (Francone 2020, 55 y ss.).

Boa forma parte de ese conjunto de breves iniciativas gráficas que, como Ciclo (1948-1949), A Partir de Cero (1952, 1956) o Letra y Línea (1953-1954) dieron lugar a la difusión de las ideas del surrealismo en el país. Cada una tuvo su impronta y aquello que resalta en Boa no es solo la presencia de las artes visuales, que era frecuente en estas publicaciones culturales, sino su preeminencia y el carácter de las obras reproducidas, que no pueden ligarse al surrealismo sin reparos. Aunque el eclecticismo era frecuente en el grupo local, cuyo carácter aglutinante e interés por otras corrientes vanguardistas lo diferenciaba del conjunto liderado por Breton (Pichón-Riviére 1974),4 en este caso, la revista no combina tendencias diferentes, sino que muestra una transición del surrealismo hacia otra zona del arte y la poesía. La adhesión a Phases, el grupo neosurrealista dirigido por Edouard Jaeguer (Glusberg 1992, 21), que expone en el segundo número no le impide mantener una disposición abierta a otras expresiones. Antes bien, esa adhesión la abría a la escena internacional y la ponía en sintonía con esa deriva surrealista que prolongaba la supervivencia del movimiento.

Tal apertura la hacía permeable, justamente, a las ideas del existencialismo, que comenzaba a ganar preponderancia entre la intelectualidad porteña en un contexto muy diferente al francés. Mientras allí esta corriente de pensamiento surgía en franco cuestionamiento al surrealismo, en Argentina ambas tendencias podían amalgamarse. En efecto, en la atmósfera de revisión de las posturas intelectuales durante la ocupación nazi (Judt 2012, 80-102), Sartre buscaba desplazarlo para que su propuesta ganara legitimidad y espacio. Argumentaba para eso que el surrealismo había perdido actualidad hacia la segunda posguerra a causa de su deriva en cierto eclecticismo humanista y como consecuencia del “perpetuo cambio [de sus opiniones]”, por el que había caído “víctima de ese idealismo contra el que tanto ha luchado” (2008, 280). Pero lejos de esa particular situación de “purga intelectual” (Judt 2012, 80-102), la contraposición perdía peso, sobre todo, cuando el surrealismo había logrado aceptación hacía pocos años en Buenos Aires y su vigencia gozaba de plena salud. Se trataba además de un medio cultural e intelectual que estaba atento y era permeable a las últimas corrientes francesas.

Si, como analiza Nadeau (1970, 145), el surrealismo vacilaba entre la libertad del arte y la necesidad de la revolución de cara a las contradicciones que el realismo socialista presentó para los artistas alineados con el comunismo, el existencialismo ponía blanco sobre negro al declarar que el escritor no se puede evadir de su época, aunque decida callarse, y que por eso debe abrazarla (Sartre 2008, 63; Winock 2010, 555; Gallegos de Dios 2021, 46-47). Entonces, proponía un sistema de pensamiento que, más allá de romper con lo conocido, tradicional y cómodo, evitaba las ensoñaciones y pretendía asumir la coyuntura histórica de forma plena. Pero mientras Sartre dispensaba de ese compromiso a poetas y artistas plásticos, porque componen objetos con sentido propio y consideran sus materiales no como signos, sino como cosas (2008, 50-54), el surrealismo llamaba a dar cuenta de una zona oculta de lo real, lo traumático o lo negado, y exponerlo era un modo de asumir un compromiso con lo que consideraba la “realidad completa”, compuesta por lo consciente y lo inconsciente.

La gestualidad pulsional del informalismo, representada en la revista Boa desde las portadas de sus tres números y por otras obras reproducidas en su interior, deja ver en la tensión de sus trazos y brochazos, y en la paleta oscura de colores, la sordidez de un desgarramiento y la destrucción de un concepto de pintura representativa en la que el surrealismo se había apoyado, así como de cualquier idea de ensoñación. A su vez, a través de los textos ensayísticos y de la poesía con la que entra en relación en las páginas de la revista, dicha gestualidad se articula con las ideas surrealistas de una irracionalidad que es necesario aceptar y exponer para desarmar el statu quo, y con la asunción, tal como demandaba el existencialismo, del compromiso con una realidad completa, sin negaciones y como viene dada en el tiempo que toca vivir. El surrealismo, entonces, se dilataba al embeber las ideas de otra corriente intelectual y expandía así su vigencia.

Cuando Boa vio la luz, los tiempos habían cambiado y las premisas de los años veinte en las que nació el surrealismo habían quedado desfasadas frente a la inhumanidad que habían revelado la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas y el Holocausto; además, la incertidumbre de la amenaza nuclear y la Guerra Fría se imponía en el presente. El existencialismo ganaba terreno en Europa y también en Argentina, porque proponía una respuesta más propicia a ese clima cultural (Piterbarg 1948, 72), que los informalistas advertían (López Anaya 2000, 7). En el plano nacional, la época también era de incertidumbre y transición. El gobierno de facto de la autodenominada Revolución Libertadora que había derrocado a Perón había llamado a elecciones. Con el peronismo proscripto y en plena reorganización para resistir, la flamante presidencia constitucional de Arturo Frondizi a partir de mayo de 1958 generaba expectativas. Este relajamiento hizo que muchos intelectuales y artistas, que se habían formado y habían desarrollado cierta trayectoria en los márgenes de la cultura institucional, tanto durante el peronismo como durante el gobierno de facto, emergieran como una fuerza de renovación (Del Gizzo 2017, 219-220), pero también como una vía de expresión de malestares acumulados.

Apenas tres números entre 1958 y 1960, Boa no estaba dirigida a un universo amplio de lectores. Con papel de mayor gramaje que el habitual, imágenes a color impresas en papel ilustración, un tamaño cómodo (25,5 x 18 cm) y tapa blanda, su formato está lejos de una edición popular, si bien tampoco llega a la edición de lujo.5 Estaba destinada a un público que se conformaría por esos años: una clase media emergente que se extendía y consolidaba, con estudios medios o universitarios, que demandaba consumos culturales más elevados y anhelaba conocer tendencias extranjeras. La revista, entonces, apuntaba a un segmento de ese público interesado por el arte moderno, que apreciaba la buena reproducción de las obras. Ese universo objetivo explica también la intención de tomar posición en la actualidad del arte, en coincidencia con el propósito corriente de las revistas “de intervención en los debates culturales del presente” (Tarcus 2020, 24). En ese sentido, Boa manifiesta el agotamiento de la abstracción geométrica, hegemónica desde mediados de los años cuarenta con los grupos Asociación Arte Concreto-Invención, madí y perceptismo, y propugna la vuelta a la abstracción libre, la expresión pulsional, la gestualidad, los trazos sueltos.

Su director, Julio Llinás, poeta y surrealista confeso,6 estaba ligado al mundo del arte de manera profesional como crítico y de manera personal por su relación con la pintora Marta Peluffo, con quien se casaría en 1959. Como señala atinadamente María Amalia García (2019, 17), su intervención debe entenderse como una continuidad de la labor de Aldo Pellegrini, su predecesor en años y en trayectoria.7 Ambos alineados con el surrealismo, se introdujeron en el mundo del arte como críticos e hicieron una intervención relevante al vincular el surrealismo con el expresionismo abstracto e, incluso, con la corriente de abstracción geométrica que se había instalado en la escena porteña desde mediados de los años cuarenta; a partir de esa relación generaron un frente común que contribuyó a la internacionalización del arte argentino (García 2019, 19-20). Llinás era además una figura característica de esa clase media, que se consolidaría en la década siguiente: asiduo de tertulias y vernissages, conocedor de la noche porteña y de los contactos artísticos y empresariales adecuados para perseverar en un mundo cultural en franca expansión y ascenso. Además, había viajado a París, donde se había contactado con los principales surrealistas franceses (Llinás 2005, 37-39 y 53-54, credencial valiosa en la Buenos Aires de esos años, ávida de salir al mundo.

A pesar de la supremacía de la plástica, la revista se propone desde su subtítulo como un espacio de “documentación sobre la poesía y el arte de vanguardia”. Hay una intención manifiesta en los editoriales por participar en ambos ámbitos y sus páginas están salpicadas de poemas locales y extranjeros. Boa es a todas luces una revista ilustrada, lo que Sandra Szir (2016) reconoce como un tipo de objeto cultural privilegiado del siglo xx por el alcance masivo que tuvo gracias al desarrollo de las técnicas de impresión y, tal como señala Claudia Roman (2017) por las múltiples maneras en que explotó los vínculos entre texto e imagen para producir sentido. Pero en este caso, la publicación problematiza y reflexiona sobre las disciplinas que convoca, porque las imágenes que presenta no son meramente decorativas, sino que condensan sentidos que, aunque abstractos, ofrecen en su combinación con la letra otros alcances.

Por eso, aunque “la disciplina de la historia del libro ofrece herramientas conceptuales fructíferas para pensar la articulación entre objetos impresos y sus procesos de producción” (Szir 2016, 18), se requiere también analizar los efectos de sentido de un objeto que es plurimedial, en tanto que artefacto material, visual y discursivo, que es dispositivo y documento de una práctica particular de lectura. En el caso de las revistas de arte, el vínculo se complejiza, en tanto que las imágenes se vuelven centrales. La noción de intermedialidad, entendida en sentido amplio como “aquellas configuraciones que tienen que ver con un cruce de fronteras entre medios” (Rajewsky 2005, 46; traducción propia), puede resultar productiva, sobre todo, considerada como una variante de la intertextualidad (Rajewsky 2005) para abordar la relación entre materiales diversos. Si esta es la relación dialógica que todo texto mantiene con otros anteriores o contemporáneos, así como con la memoria textual que cada lector pone en funcionamiento en su lectura,8 la intermedialidad supone el diálogo que se entabla entre dos medios diferentes, en este caso, texto e imagen, pero también los imaginarios visuales, icónicos y textuales que se ponen en relación y se despiertan en el lector/espectador al abordar la obra.

Esto resulta particularmente pertinente cuando esa relación está propiciada e incluso problematizada en el objeto; y cuando congrega además dos o más tendencias. Como se ha señalado, Boa se aboca a intervenir en la escena del arte y de la poesía de su época, pero además reflexiona frecuentemente sobre las disciplinas y sus vínculos. En el editorial del nº 1, por ejemplo, Llinás atribuye a la poesía y el arte la potencia de cambiar la vida, frente a “los planteos económicos, políticos y sociales” en los que la “humanidad […] deposita […] toda la ingenua esperanza de una supuesta ‘salvación’” (1958b, 1): “La pintura, como la poesía, rechaza la unificación del plano del conocimiento con las condiciones materiales de la existencia y se lanza a las aventuras prohibidas…” (1958b, 1). Aquí cita los conceptos de Marx para señalar que poesía y artes visuales confluyen en la misma misión de deslindar la lógica limitante de una conciencia determinada por las condiciones de existencia, la posición en las relaciones de producción o la clase social. La relación mediática no es meramente ornamental, sino que hay un propósito conjunto de trascender los convencionalismos estéticos y sociales.

Se trataba de plantear una alianza en la praxis artística que permitiera modificar el orden social, como proponía el surrealismo. Aunque en verdad era una esperanza tan ingenua como las depositadas sobre los planos político y económico, la reflexión no se clausura, más bien se exponen sus contradicciones y limitaciones. En el número 2, publican “Nuevos fragmentos de un maltratado de pintura” (1958, 30-31), donde Jacques Hérold afirma que “todo preconcepto del cuadro tiene un carácter arbitrario, cuadro prefabricado. El encuentro de Lautrémont, si se pintara, constituiría una pérdida del espacio sensible” (1958, 30). Con esta referencia a la famosa frase con la que habitualmente se define al surrealismo, propone que hay una pérdida de potencia expresiva y de espontaneidad en la materialización visual de una idea. Se pronuncia entonces en contra de la representación figurativa y a favor de mantener separadas las disciplinas, en lugar de favorecer el borramiento de las fronteras de los lenguajes artísticos como habían propuesto varias vanguardias más radicales.

Esto contrasta con un texto publicado en el mismo número, “El telón”, de Gherasim Luca, un poeta rumano de la segunda generación surrealista, donde la profusión de imágenes conforma un cuadro discursivo de una visualidad teatral tal, que expande la imaginación figurativa en un telón y que, “aunque a primera vista tenga todas las apariencias de un decorado de teatro, […] es el teatro mismo del drama” (1958a, 28), es decir, un lienzo donde se representa “un vacío fugitivo que los cuerpos no cesan de llenar” (1958a, 27). La intermedialidad evoca al cine a través de una prosa poética cautivante y, a diferencia de Hérold, funde la visualidad, la palabra y el movimiento, por lo que pone en duda la división entre lo real y la representación, o expone el modo en que esta es parte del primero.

Las reflexiones sobre poesía y plástica aluden con sus contradicciones el inestable vínculo entre texto e imagen que impusieron las vanguardias, tal como lo interpretó Foucault a partir de la obra de Magritte: “se hace ver mediante la semejanza, se habla a través de la diferencia, de modo que ambos sistemas no pueden entrecruzarse ni fundirse. Hace falta que de una manera u otra haya subordinación…” (2012, 28). Salvo excepciones, la potencia de las obras reproducidas en la revista adelgaza la frecuente supremacía de la palabra y el sentido intermedial se decanta por la incertidumbre que evoca la abstracción libre y los colores oscuros. La imposibilidad de suscribir un sentido y de asociar las imágenes con la memoria icónica del lector profundiza el malestar.

Al excluir del compromiso intelectual a ambas disciplinas y determinar la necesaria mediación de la política para el propósito que compartían de cambiar la vida, Sartre volvió a equipararlas. El informalismo puede entenderse como una respuesta a esa exclusión –la destrucción nihilista frente a la impotencia de no poder hacer nada–, pero también como una evolución del surrealismo provocada por la interpelación existencialista:9 la espontaneidad, la inscripción de la pulsión física, los materiales degradados, la materialidad de la pintura y los colores oscuros llevaban el inconformismo surrealista a un segundo nivel, justamente, para revelar a la humanidad el desgarramiento que producía la responsabilidad de saberse en ese mundo.

Los informalistas no confiaban en la potencia del arte para iluminar la profundidad del espíritu, para revelar su esencia y el vínculo del hombre con el mundo. Esa suerte de trascendencia en la inmanencia –“iluminación profana” la llamó Benjamin (1988, 46-47, 59, 61)–, ese misticismo del que se acusó a Breton (Nadeau 1970, 184) no está presente en sus cuadros así como tampoco ese absurdo con el que frecuentemente se asocia al surrealismo. Al contrario, manifiestan un abismo metafísico, nihilista, carente del idealismo que los surrealistas depositaban sobre la revolución y más en sintonía con la gravedad que suponía saberse responsable del destino propio y del mundo. Aunque las obras reproducidas en Boa se encuentran en una transición entre ambas corrientes, ya recogen bastante de ese desencanto.

Desde mediados de los años cuarenta, el ámbito artístico y literario porteño había vivido una vuelta a la vanguardia, con el ingreso definitivo de la abstracción en las artes plásticas y el regreso de una poesía de verso libre e imágenes rupturistas, cercana al creacionismo y el surrealismo. El invencionismo, la rama poética del arte concreto, cuestionó también la representación y tocó un límite de significación al desarmar por completo la semiosis y producir poemas de sentido trastocado, similares en sus resultados a las experimentaciones del automatismo surrealista, aunque contrarias en su concepción, ya que buscaban el sinsentido de forma deliberada (Del Gizzo 2017, 68-69). Este lenguaje había conducido a la poesía hacia cierta esterilidad a principios de los años cincuenta, lo que llevó a poetas como Edgar Bayley, Mario Trejo, Rodolfo Alonso, Francisco Urondo, Raúl Gustavo Aguirre, entre otros, a recomponer la semiosis al promediar la década, con un lenguaje íntimo, poco ornamentado y de profundidad metafísica, que se expresaba en las páginas de la revista poesía buenos aires (1950-1960) (Del Gizzo 2017, 181).

Este tipo de expresión es la que entra en relación con las superficies oscuras y la impronta pulsional del incipiente informalismo y el surrealismo abstracto en las páginas de Boa. Pero el desgarramiento interior adquiere matices según la disciplina. Por un lado, el surrealismo abstracto y el informalismo tenían mucho en común. Ciertas diferencias de matiz permiten distinguirlos: la paleta oscura y el tono atormentado de quienes coqueteaban con este se distingue apenas de un uso más luminoso del color y de una línea más apaciguada entre los surrealistas abstractos (véanse las imágenes 1 y 2); la impronta informe y pulsional de unos difiere de las formas más figurativas de fisonomía animal de los otros (véase la imagen 3). Pero un tono similar de desconcierto metafísico reúne las dos tendencias en la revista sin que se advierta una contradicción en las imágenes.

La portada del número uno ya evoca la incertidumbre y la aflicción en que coinciden ambas: dividida en dos planos, uno superior en negro compacto con el título de la revista y uno inferior que reproduce una obra de Kazuya Sakai de enérgicos, casi nerviosos, trazos negros y manchas blancas sobre un fondo rojo vibrante (véase la imagen 4). La sobriedad de la paleta adelanta el primer texto, “La bolsa y la vida” (1958b), firmado por Llinás, que resalta la responsabilidad del artista actual de dar cuenta de la realidad en su conjunto, esto es, de incluir su parte oculta como “ese deseo de revelación poética, esa profunda desesperación en un espacio incesantemente amenazante en cuyas puntas se encontraron las coordenadas del deseo absoluto, [que] constituyen un vívido testimonio de la voluntad de transgredir los límites de una supuesta ‘condición humana’” (1958b, 1). Se trataba, en línea con el surrealismo, de revelar el lado oculto, inconsciente, pero en esta oportunidad esa realidad escondida no era absurda ni lúdica, sino intimidante y atormentada.

En el compromiso de dar cuenta de la realidad reverbera el eco sartreano, a la vez que la expresión de desesperación por “un espacio incesantemente amenazante” va en la misma dirección de esa pintura atribulada que, mediante colores oscuros y empastes, llevaba más allá de la “supuesta ‘condición humana’”. Llinás procura intervenir aquí en el debate con la abstracción geométrica y reivindica la capacidad de las tendencias presentes en la revista de dar cuenta de la desesperación y el absoluto, de ese lado oculto de la existencia, que la superficie plana de la geometría concreta no lograba captar, un “abstractivismo [sic] actual [que] sólo es un signo de capitulación ante la realidad” (Llinás 1958b, 2). Otros pintores como Alechinsky, Baj, Herold, Matta, entre otros que nombra, posibilitan una “actitud común”: “una participación desenfrenada en los tormentos de otra realidad” (1958b, 2), esa de la que el surrealismo daba cuenta con pleno compromiso.

En la página contigua, un óleo de Marta Peluffo sintoniza con su reclamo al presentar una paleta de colores también severa (negro, grises, rojo y rojos sucios), que expone una forma entre rocosa y orgánica, entre viva y muerta, en posición de arrojo hacia un abismo (véase la imagen 5). Leídos texto e imagen en los albores de los años sesenta, el conjunto no podía tener otro sentido que el develamiento de una realidad interior, algo propio del surrealismo, pero que en los últimos tiempos se había revelado sombría y escabrosa, y de la que el existencialismo sartreano exigía hacerse cargo y dar a conocer. Los últimos años de la presidencia de Juan Domingo Perón se habían vivido entre los círculos de izquierda como tiempos de imposición y limitaciones, pero el régimen que lo derrocó en 1955, la Revolución Libertadora, lejos de obedecer a su autodenominación, se revelaría como más represiva e injusta. Los tiempos de Frondizi (1958-1962) habían generado cierta esperanza social en un principio, pero rápidamente se vio desencantada; todo esto, en un clima social de tensión.

El abismo metafísico de estas obras, a veces presentado con trazos neuróticos, con la exasperación de la línea suelta o con la multiplicación incontrolada de formas informes, era entonces también la manifestación de un malestar más concreto, carente de toda esperanza. Así vuelve a aparecer en las otras reproducciones de obra de Sakai, Peluffo, Borda, Miguens y algunas de Testa y Macció. En otras de Borda, Chab y Macció, la expresividad de formas asimilables a seres vivos, más cercanas a un surrealismo abstracto, manifiestan perplejidad, igualmente representativa de esos “tormentos de otra realidad” (Llinás 1958b, 2) o de la realidad de siempre. Algunos poemas publicados presentan el mismo desasosiego. Entre ellos se destaca “Mi sinrazón de ser”, de Gherasim Luca (1958b, 36), cuya potencia de lenguaje evoca la alienación informalista:

la desesperación tiene tres pares de piernas

la desesperación tiene cuatro pares de piernas

cuatro pares de piernas aéreas volcánicas absorbentes simétricas

hay cinco pares de piernas cinco pares simétricos

o seis pares de piernas aéreas volcánicas

siete pares de piernas volcánicas

la desesperación tiene siete y ocho pares de piernas volcánicas

ocho pares de piernas ocho pares de medias

[…]

diez y ocho pares de piernas y diez y ocho pares de medias

hay diez y ocho pares de medias en los tenedores de sus piernas

es decir diez y nueve pares de piernas

la desesperación tiene veinte pares de piernas

la desesperación no tiene pares de piernas

pero absolutamente ningún par de piernas

absolutamente ninguna absolutamente ninguna pierna

pero absolutamente ninguna pierna

absolutamente tres piernas (1958b, 36).

No es la referencia a la desesperación, sino la repetición de una imagen absurda, donde se multiplican piernas que llevan medias –por si se desconfía de su humanidad– que pone en duda la percepción de quien enuncia, lo que genera un sensación de locura o alienación, cara al surrealismo, solo que aquí no se la evoca, sino que se reproduce el efecto; una impresión de abismo similar a las pinturas expuestas. Sin esta efectividad, los poemas de Eduard Jaguer, Luis E. Massa y el propio Llinás se acercan a esa línea.

Otra serie de poemas proponen también una inquietud similar, pero con algunas pinceladas de realidad más luminosa. Es el caso de las producciones de los autores argentinos ligados a poesía buenos aires (1950-1960); también de otros más afines al surrealismo, como Francisco Madariaga. Sus poemas abren lo cotidiano a un sentido metafísico, pero no siempre connotan desesperación o pesimismo, como en este poema de Urondo:

Tus labios palpitan en la roja y fluctuante llama. Tus labios y esa dura leña que gira fraternalmente en el espacio con los astros inclementes de la niñez. Todo es manso y soberbio: el terso amanecer, el suave seno.

Alguien se salva masticando su culpa y tirando las ilusiones a los perros.

Tus labios se mueven; bailan al ritmo de las caprichosas idas y venidas del fuego del mundo.

Amo el viento y el ardor del verano.

Trópico caliente (1958, 26).

El tono sosegado para dar cuenta de una pasión repentina, del ardor de “Leña y fuego”, genera una antítesis semántica, cuyo efecto es un deleite distanciado, como un recuerdo reconfortante que exalta una naturaleza voluptuosa; a la vez, desecha con la distancia de la indeterminación (“Alguien se salva…”) la infamia mundana. Algo similar ocurre con “El reloj”, de Bayley (1958, 31), que llama a una reflexión filosófica sobre la correspondencia sujeto/objeto. Esta línea poética presenta una alternativa más reflexiva, anclada en las imágenes sensoriales, y rescata una zona menos opaca de la vida, más vinculada a la naturaleza, opuesta a la gravedad pulsional informalista y a los textos literarios traducidos, que están en sintonía con las reproducciones de obra.

El segundo número de Boa ofició como catálogo de la exposición del grupo Phases en la galería Van Riel de Buenos Aires. Este grupo, fundado en Francia en 1952 como una continuación del grupo CoBra, reunía un conjunto de pintores surrealistas, abstractos líricos y poetas de diferentes partes del mundo, alrededor de publicaciones y exposiciones itinerantes. Tenía una postura crítica de las tendencias abstractas geométricas y eso queda plasmado en los artículos publicados de Edouard Jaguer, Boris Rybak y Sergio Dangelo, miembros del grupo. Pero lo más interesante es que a partir de este vínculo la revista se vuelve internacional. Poetas y pintores extranjeros copan la publicación. La única excepción es el editorial que abre la revista, firmado nuevamente por Llinás donde, curiosamente en un número dedicado casi por completo al arte, dirige sus proyectiles a la poesía. Frente a la amenaza de la arbitrariedad, señala que

la inoperancia de la poesía frente a la más lúcida conciencia contemporánea, es probablemente, en una gran medida, la consecuencia de su escasa operancia [sic] en sí misma, de su propia arbitrariedad y de una cierta categoría de su desenfreno. Bajo la invocación de la “sacra tarea”, se pretende dar el fulgurante espaldarazo del conocimiento poético a la mera imitación retórica de un esquema reputado válido. […] El poema es entonces […] la gota que no horada la piedra: un simple malentendido estético (1958a, 1).

El reclamo del director está otra vez cruzado por las ideas sartreanas. Pide evitar la “mera imitación retórica” para que el poema sea testimonio de “la más lúcida conciencia contemporánea”, es decir, le exige que pueda “revelar el mundo y especialmente el hombre a los demás hombres”, como pedía Sartre (2008, 62) al escritor. Luego agrega que “la auténtica obra de creación es esencialmente anti-social”, exigiendo una postura subversiva contra “las patrañas históricas y culturales” (1958a, 2). Aboga así por una poesía que intervenga en la realidad y que lo haga desde un lugar marginal y perturbador, no desde la comodidad de aceptar lo dado.

En el resto del número, la discusión permanece en el ámbito del arte: la filiación dadaísta y surrealista del informalismo y Phases, el surgimiento de una nueva belleza a partir del futurismo, entre otros temas. La reproducción de obra interactúa con los textos de manera similar al número anterior: desde la portada, un óleo de Emilio Scanavino con una paleta en negro, blanco y gris, y trazos exasperados de pinceladas frenéticas, así como reproducciones de Childs, Dangelo, Götz, Langlois, Serpan y otros vuelven a manifestar oscuridad, monstruosidad y alienación. El medio visual respondía mejor a ese pedido de subversión y crítica del orden dado, pero no ofrecía una salida.

Tal vez por eso, en el editorial del número 3 Llinás arremete contra la crítica institucionalizada de arte y señala que “toda obra verdadera, su transfiguración poética y mítica, su esencia o su ‘mensaje’, sólo puede ser percibido mediante una erosión constante del espíritu, una superación descarnada, una iluminación progresiva” (1960b, 1). Nuevamente reclama la subversión del arte, que incomode e intranquilice al lector/espectador, pero que a la vez lo esclarezca de algún modo; un imperativo que puede leerse en la poesía de este último número, como “Rehén”, de Raúl Gustavo Aguirre (1960, 29):

Han comenzado ya las tareas de la desaparición, de la sal en la tierra, de las sombras que vienen a ocuparse de ti.

Vuelve hacia ellas tu rostro de cenizas, nada se llevarán, intacto está el misterio que se abrió a tu mirada: abierto queda para siempre.

Rehén: por ti no cesará el derrumbe ni el viento que nivela los rastros del derrumbe.

No cesarán, entre las pruebas de la vida, las pruebas de la muerte.

Pero la muerte cambiará.

El sentido queda suspendido en este poema por efecto de la alusión; se asemeja a la indefinición de un cuadro abstracto: no es posible suscribir un significado preciso. Sin embargo, la presencia de un sujeto acorralado por circunstancias irremisibles, su resignación ante el avance de la muerte como apertura a la transformación futura acercan la concepción del poema a la asunción de la destrucción como contraparte del proceso constructivo que Pellegrini (1961, s. p.). reconocía en el informalismo. A pesar de no asumir la violencia, la monstruosidad y la oscuridad que el arte expone abiertamente, la poesía era capaz de dar cuenta de la resistencia que Llinás reclamaba para la obra verdadera. El sentido intermedial se completa entre texto e imagen: el existencialismo dejaba su impronta en un modo de concebir la práctica artística y poética que basculaba entre la responsabilidad asumida o la desesperación, y que reclamaba el compromiso de incomodar, de exhibir la alienación y el desgarro, pero también de abrir una ventana hacia un futuro tan esperanzado como incierto.

Después de Boa, entre 1960 y 1962, Llinás fue el encargado de escribir las presentaciones de catálogos y folletos de exposiciones de diversos artistas en galerías de la ciudad de Buenos Aires. Curiosamente, allí se posiciona de forma crítica respecto del informalismo. Comienza diciendo que “en las principales galerías de las grandes capitales del mundo […] se bebe el cocktail espeso y farragoso de la euforia ‘informal’, se disciplina la actitud frente a la vaciedad del gesto, y se consagra un monumento de inoperancia y ocio al nuevo rey de esos lugares de elegancia…” (1960a, s. p.). Su queja se centra en el carácter convencional que rápidamente y en general adoptó la tendencia, luego de una primera explosión al margen del mercado del arte.

En 1961, Llinás registra una “deflación” de la poética producto de una adopción generalizada, “alimentada mediante sucesivos abusos conceptuales” (1961, s. p.). Al año siguiente continúa sus diatribas, restándole importancia (1962): “…lo informal sólo constituyó un aspecto hipertrofiado de la abstracción lírica y que, en la mayoría de los casos, sólo fue la caricatura del verdadero automatismo” (citado en López Anaya 2004, 23). Esta vehemencia insistente contra el informalismo durante la etapa posterior a Boa, posiblemente, estaba vinculada a la concepción del arte que había expuesto en la revista. El informalismo había surgido como una tendencia marginal y sus prácticas antiartísticas tenían mucho de la iconoclastia y la subversión que Llinás le pedía al arte y a la poesía. Pero en unos pocos años el mercado del arte lo había absorbido y la potencia subversiva pronto quedó al servicio del ámbito más convencional de la sociedad. Tal vez por eso, Llinás prefirió ligar su producción y la revista de manera inequívoca al surrealismo y al grupo Phases.

La situación de la poesía era definitivamente diversa. Limitada a un nicho de lectores particular, no tenía muchas chances de transar con el mercado. Antes bien, la creciente hegemonía de la narrativa la iba confinando paulatinamente hacia un margen que los poetas convirtieron en productivo hasta hacer de ella un lenguaje alusivo que podía referenciar lo indecible. Por eso, la poesía representaba mejor esa función subversiva, que no se aliaba con el conformismo de “los lugares de elegancia”. Pero a su vez, presentaba una salida al desasosiego que exponían las imágenes de Boa: “otros tendrán la isla / conquistarán la inocencia / refundirán la noche la vigilia / el amo y el esclavo / entonces no habrá sido en vano / tanto descenso y tempestad y absurdo / tanto desprecio y lagos de sombra y brujas”. “Otros verán el mar”, el exquisito poema de Bayley (1960, 30) publicado en el último número de Boa deja entrever una esperanza frente a la desesperación que mostraba el arte. La experiencia del descenso, la tempestad, el absurdo, el desprecio y la sombra cobran sentido en el poema como un testimonio abnegado, destinado a las generaciones futuras o a los contemporáneos para que, alertados por el escritor, “nadie pueda ignorar el mundo y que nadie pueda ante el mundo decirse inocente” (Sartre 2008, 63).

Si, como afirmaba Sartre (2008, 61) “el escritor ‘comprometido’ sabe que la palabra es acción; sabe que revelar es cambiar y que no es posible revelar sin proponerse el cambio”, los poetas y los pintores de Boa se hicieron cargo de la acción en sus propios lenguajes, develando la destrucción y la alienación de la incertidumbre de un tiempo de transición, aun cuando Sartre no comprendía su idioma. Para quien entienda la lengua cifrada de la poesía y el arte, el sentido intermedial de la revista, esto es, la significación que emerge de la vinculación de las disciplinas, queda anclado en la revelación del horror que anida en las zonas ocultas de la subjetividad, algo que las ideas del surrealismo demandaban, pero que el peso de las imágenes pictóricas de influencia informalista lo hacía más presente. En efecto, la pintura se vuelve más elocuente que la poesía y el carácter surrealista de Boa se expande hasta subsumir elementos que en su contexto original francés eran antagónicos.

El surrealismo y el existencialismo confluyen en el ámbito porteño, libre de las tensiones del contexto francés de la segunda posguerra. El informalismo funciona como una suerte de bisagra de articulación entre ambos: asume los procedimientos del primero y el compromiso de revelar lo indecible del otro. La revista Boa es entonces, más que una publicación surrealista, un documento acerca de cómo circularon las ideas del movimiento en Argentina, del modo en que se solaparon y articularon con otras que eran opuestas en su contexto de origen y de cómo su articulación fue un instrumento clave para lograr la proyección internacional del arte argentino, aunque la poesía no corriera la misma suerte. Es también la prueba de que el surrealismo en Argentina no tenía los rasgos estrictos que caracterizaban al grupo francés, sino que era capaz de expandirse, de ampliar sus límites para albergar en sus filas a las tendencias más recientes y favorecer así la apertura hacia el mundo.

El poema de Bayley, y en general la poesía argentina publicada en el último número, asume como la obra pictórica el compromiso de revelar el horror, pero también anuncia una esperanza, que se concretaría en unos breves años de la década de 1960, cuando en la sociedad porteña eclosionara la modernización que se había gestado en los cincuenta con la generalización de nuevos códigos y consumos culturales, así como inéditos circuitos de interacción social y artística, como el que conformaría el Instituto Di Tella, la Facultad de Filosofía y Letras y la Galería del Este, denominado Manzana Loca, en el centro porteño. Para la práctica artística significó una mayor libertad y mayores posibilidades de internacionalización (García 2019), con expresiones algo más constructivas en términos artísticos, como el pop-art, y más comunicativas en términos poéticos, con la poesía conversacional.

Tal vez por eso, el informalismo tuvo una breve duración: entre 1957 y 1961 Alberto Greco, Kenneth Kemble, Mario Puciarelli, entre otros afianzarían la tendencia en Argentina hasta llevarla a su clímax y final en la muestra “Arte destructivo” (Glusberg 1992, 27; López Anaya 2004, 98). La fuerza explícita de la violencia destructora del informalismo, con resabios de lo siniestro surrealista, era también una apertura hacia la construcción de los tiempos que vendrían, como afirmaba Pellegrini (1961, s. p.). Glusberg habla del “estallido informalista”, de un relámpago (1992, 18), dada su corta duración y su capacidad revulsiva. Posiblemente, Boa haya sido una chispa de ese relámpago, pero sin duda sus poetas y pintores habían asumido la responsabilidad de la denuncia, la misma que Sartre reclamaba a los escritores y que marcaría el derrotero de la narrativa en la década siguiente.10 El contrapunto entre texto e imagen de sus páginas termina de decantar el sentido de una realidad compleja, que un surrealismo menos lúdico, más informe y abierto a nuevos sentidos como los propuestos por el informalismo y el existencialismo, procuraba captar de cara a un tiempo sin ensoñaciones.

Aguirre, Raúl Gustavo. 1960. “Rehén”. Boa 3 (julio): 29.

Artundo, Patricia. 2016. “Acerca de la materialidad y visualidad de una revista (I). El caso de Sur y sus primeros números (1931-1932)”. Caiana 9 (segundo semestre): 25-35. https://caiana.caiana.com.ar/articulo/2016-2-09-a06/#articulo.

Badiou, Alain. 2005. El siglo. Buenos Aires: Manantial.

Bayley, Edgar. 1960. “Otros verán el mar”. Boa 3 (julio): 30.

— 1958. “El reloj”. Boa 1 (mayo): 31.

Benjamin, Walter. 1999. “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”. En Imaginación y sociedad. Iluminaciones I, 43-62. Madrid: Taurus.

Breton, André. 2012. Manifiestos del surrealismo. Buenos Aires: Argonauta.

Del Gizzo, Luciana. 2023. “Qué (1928-1930) y A Partir de Cero (1952, 1956): modulaciones de un surrealismo incontaminado”. Hispamérica. Revista de Literatura 52, n.o 154: 11-26.

— 2017. Volver a la vanguardia. El invencionismo y su deriva en el movimiento poesía buenos aires (1944-1963). Madrid: Aluvión.

Gallegos de Dios, Osbaldo Amauri. 2021. “Compromiso intelectual, de Sartre a Chomsky, y su influencia en América Latina”. Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad 28, n.o 81 (mayo-agosto): 43-76. http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7179.

García, María Amalia. 2019. “Informalism between Surrealism and Concrete Art. Aldo Pellegrini and the Promotion of Modern Art in Buenos Aires during the 1950s”. En New Geographies of Abstract Art in Postwar Latin America, editado por Mariola V. Álvarez y Ana M. Franco, 11-24. New York: Taylor and Francis.

Gilman, Claudia. 2003. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Giunta, Andrea.1998. “Destrucción-Creación en la vanguardia argentina del sesenta: entre el arte destructivo y Ezeiza es Trelew”. Razón y Revolución 4 (otoño): 1-21. https://www.razonyrevolucion.org/textos/revryr/arteyliteratura/ryr4Giunta.pdf.

Foucault, Michel. 2012. Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte. Traducido por Pablo Esteban Rodríguez. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Francone, Gabriela. 2020. Argentina surreal. Redes, obras y artistas para una historia posible. San Martín: Unsam Edita.

Glusberg, Jorge. 1992. Del informalismo a la figuración crítica. Buenos Aires: CAyC.

Hérold, Jacques. 1958. “Nuevos fragmentos de un maltratado de pintura”. Boa 2 (junio): 30-31.

Jauss, Hans-Robert. 2004. Las transformaciones de lo moderno. Estudios sobre las etapas de la modernidad estética. Madrid: Visor.

Judt, Tony. 2012. Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses, 1944-1956. Madrid: Taurus.

Llinás, Julio. 2005. Querida vida. Buenos Aires: Sudamenricana.

— 1962. “El fin y los medios”. En Chab. Pinturas 1962, s. p. Buenos Aires: Galería Rioboo.

— 1961. “La tormenta y el vértigo”. En Osvaldo Borda. Pinturas 1960/61, s. p. Buenos Aires: Plástica Galería de Arte.

— 1960a. “La verdadera fiesta”. En Obras recientes de Jacques Lacomblez, s. p. Buenos Aires: Plástica Galería de Arte.

— 1960b. “La gran mentira”. Boa 3 (julio): 1-4.

— 1958a. “El cero es rey”. Boa 2 (junio): 1-2.

— 1958b. “La bolsa y la vida”. Boa 1 (mayo): 1-2

López Anaya, Jorge. 2004. La vanguardia informalista. Buenos Aires 1957-1965. Informalismo, arte destructivo, arte cosa. Buenos Aires: Alberto Sendrós.

— 2000. Informalismo. Buenos Aires: Galería Principium.

Luca, Gherasim. 1958a. “El telón”. Boa 2 (junio): 27-28.

— 1958b. “Mi sinrazón de ser”. Boa 1 (mayo): 36.

Maturo, Graciela. 2016 [1967]. El surrealismo en la poesía argentina. Buenos Aires, Prometeo.

Nadeau, Maurice. 1970. Historia del surrealismo. Montevideo: Altamira.

Pellegrini, Aldo. 2012. “Prólogo”. En Manifiestos del surrealismo, por André Breton, 7-12. Buenos Aires: Argonauta.

— 2006. “La poesía surrealista”. En Antología de la poesía surrealista, 15-43. Buenos Aires: Argonauta.

— 1961. “Fundamentos de una estética de la Destrucción”. En Arte destructivo: Barilari, Kemble, López Anaya, Roiger, Seguí, Torrás, Wells, s. p. Buenos Aires: Galería Lirolay.

Perazzo, Nelly. 1978. El grupo informalista argentino. Buenos Aires: Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.

Pichón Riviére, Marcelo. 1974. “El surrealismo argentino”. Crisis 13 (mayo): 61-69.

Piterbarg, Elías. 1948. “Surrealismo y surrealistas en 1948”. Ciclo 1: 65-73.

Potash, Robert A. 1982. El ejército y la política en la Argentina. 1945-1962. Buenos Aires: Sudamericana.

Rajewsky, Irina O. 2005. “Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality”. Intermédialités. Histoire et théorie des arts des lettres et des techniques 6, n.º 6 (otoño): 43-64. https://doi.org/10.7202/1005505ar.

Roman, Claudia. 2017. Prensa, política y cultura visual. El Mosquito (Buenos Aires, 1863-1893). Buenos Aires: Ampersand.

Sartre, Jean-Paul. 2008. ¿Qué es la literatura? Traducido por Aurora Bernárdez. Buenos Aires: Losada.

Szir, Sandra. 2016. “Introducción. Imagen impresa y cultura gráfica”. En Ilustrar e imprimir. Una historia de la cultura gráfica en Buenos Aires, 1830-1930, coordinado por Sandra Szir. Buenos Aires: Ampersand.

Tarcus, Horacio. 2020. Las revistas culturales latinoamericanas. Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles. Buenos Aires: Tren en Movimiento.

Urondo. 1958. “Leña y fuego”. Boa 1 (mayo): 26.

Winock, Michel. 2010. El siglo de los intelectuales. Barcelona: Edhasa.

Fecha de recepción: 26.07.2023

Versión reelaborada: 19.02.2025

Fecha de aceptación: 11.04.2025

1 Afirma Perazzo: “…el Informalismo implicaba un cuestionamiento al Surrealismo figurativo como mera asociación de imágenes a nivel conceptual e hizo un rescate franco del automatismo. El automatismo […] cargaba al acto de pintar de un particular énfasis en el acontecimiento concreto y en la urgencia e intensidad con que éste era vivido. […] El recurrir a uno y a otro [dadaísmo y surrealismo] supone un apoyo en los niveles irracionales que había preconizado y no siempre concretado el Surrealismo, ya que en última instancia ciertas líneas del movimiento informal, llevan las sugestiones del mismo más allá de donde éste llegó a hacerlo. […] En nuestro ambiente en fin la relación con el surrealismo se dio a través del grupo de la revista Boa que [se] nucleó en torno a Julio Llinás…” (1978, 8).

2 Para un desarrollo teórico de estos conceptos, véase Rajewsky (2005).

3 “…la meta distante que nos fijamos es una liberación. […] hace falta que el hombre se libere totalmente, actuando lo mismo sobre su constitución biológica que sobre su condicionamiento económico, lo mismo sobre sus complejos sexuales que sobre los datos políticos de su situación”, dice Sartre en “Presentación de los tiempos modernos” (2008 [1948], 19; resaltado en el original). Veinticinco años antes, Breton afirmaba que “lo único que todavía me exalta es la palabra libertad” (2012 [1924], 21) y colocaba en la imaginación la capacidad de liberar al hombre de sus ataduras.

4 Si bien la observación de Marcelo Pichón-Riviére (1974) es correcta, es preciso señalar las razones de esa distinción entre el grupo francés y el argentino. Los cismas y desgranamientos del primero se debieron a diferentes razones, entre las que pueden señalarse el carácter intransigente de Breton que no admitía disidencias. Pero el motivo más frecuente fue de base política (Nadeau 1970, 95 y sgtes.), que en cambio no constituyó un problema para el grupo argentino, ya que no manifestaba abiertamente sus posiciones –por lo menos hasta la década de 1970–, si bien tenía una generalizada adhesión a la izquierda.

5 Al analizar la materialidad de la revista Sur, Patricia Artundo señala que el formato de revista-libro, la incorporación de fotografías, la elección de cierto papel, la sobrecubierta “permiten afirmar que desde el principio Sur se pensó a sí misma como una revista capaz de proyectarse en el tiempo, conciente del valor de su propuesta” (2016, 26). Salvando la distancia temporal, que en las publicaciones periódicas implica nuevas posibilidades técnicas, Boa tiene los rasgos de una revista que se concibe valiosa por la calidad de la reproducción de obras de arte y a la vez, decidida a incidir en la actualidad.

6 En un pasaje de sus memorias, reconoce que perteneció al grupo surrealista francés y señala que fue incluido en el libro Siete surrealistas argentinos, pero pone en duda su afiliación: “Jamás he podido pertenecer verdadera y sinceramente a un grupo, a un sistema político o a una idología, lo cual me habría tranquilizado bastante […]. ¿Y el surrealismo? Estoy ya resignado, a los setenta y seis años, a que me ubiquen sistemáticamente dentro de esa corriente. A los críticos y a los observadores les resulta muy cómodo y conveniente, aunque con frecuencia cambie de ideas, gustos y adhesiones” (2005, 81).

7 Resulta muy interesante la hipótesis de María Amalia García (2019) al respecto, quien sostiene que fueron Aldo Pellegrini y, a continuación, Julio Llinás, quienes propiciaron la relación entre el abstraccionismo y el surrealismo, cristalizada en el informalismo en estos mismos años en la escena artística porteña. En su trabajo analiza cómo el primero argumentó en distintas notas publicadas en las revistas surrealistas la justificación de una nueva definición de lo moderno basada en la síntesis de las dos corrientes como las dos grandes tradiciones del siglo xx, mientras que el segundo dio difusión a esta articulación.

8 No pretendo con esta breve descripción ignorar la complejidad del concepto de intertextualidad y los debates que ha planteado a la teoría literaria; a los efectos de este estudio, valga esta definición amplia. Sobre el vínculo de esta con la intermedialidad, véase Rajewsky (2005).

9 Utilizo el término “evolución” en su acepción de “cambio de propósito o de actitud” o en el sentido metafórico de “evolución biológica”, por la cual los seres vivos se adaptan al medio mediante modificaciones progresivas. No es mi intención colocar un valor de mejora en el informalismo por sobre el surrealismo, como induciría a pensar el término en el sentido de “avance” o “crecimiento”, que ha tenido en la conceptualización positivista.

10 Sobre el desarrollo de la narrativa latinoamericana en los años sesenta y setenta, véase Gilman (2003).