DOI: 10.18441/ibam.25.2025.89.209-246

Ricardo Gamboa / Carolina Segovia / Andrés Dockendorff / Sol Cárdenas Arguedas / José Carlos Hernández-Gutiérrez / Daniel Chasquetti / Eliana González / Anabella Molina

“¡Nunca Más sin Nosotras!”. Este fue el eslogan que levantaron distintos grupos de mujeres en el marco del proceso constituyente chileno iniciado en 2019. En lo esencial, se sostenía que la Convención Constituyente que sería elegida para redactar el nuevo texto debía ser paritaria en su composición, esto es, que estuviera integrada por un número igual de mujeres y hombres. Por un lado, se argumentaba que esta integración paritaria era necesaria por una razón de justicia y legitimidad democráticas. Esto, porque que siendo las mujeres cerca del 51% de la población, su presencia en la Convención debía ser consistente con ello. Así, solo una integración paritaria garantizaría que la Convención fuera verdaderamente representativa. Por el otro, se argumentaba que una mayor presencia de las mujeres tendría por efecto que la nueva constitución incorporara normas para hacer efectivos los intereses y necesidades de las mujeres.

El caso de Chile es un ejemplo más de un extenso debate que se ha dado en muchas democracias del mundo, y ya desde hace largo tiempo (antes que en Chile, por cierto). Esto, también alcanza a las democracias de América Latina. Este debate tiene su origen en un hecho irrefutable: en las mayorías de la democracias del mundo, las mujeres están subrepresentadas tanto en los parlamentos como en los gabinetes de las mayorías de las democracias del mundo. Por ejemplo, en 2024 ONU Mujeres documentó que menos de treinta gobiernos en el mundo eran dirigidos por una mujer, y que la presencia de las mujeres como ministras en los gabinetes era de alrededor de 23%. Por otra parte, la Unión Interparlamentaria registró que la proporción mundial de mujeres legisladoras alcanzaba el 26,9 %, muy por debajo de la proporción de mujeres en la población. Esa representación menguada de las mujeres como grupo no sería, desde el punto de vista de los trabajos referidos, neutra, toda vez que afectaría el funcionamiento de la democracia en general. Esta subrepresentación no solo perjudica la legitimidad y calidad de la democracia, sino que además tendría como consecuencia la menor consideración de los women interests en las decisiones públicas

En este marco, tanto a nivel político como académico, se ha desarrollado una extensa discusión acerca del tema de la representación de las mujeres (como de otros grupos) dentro del sistema político. En la discusión académica, una de las conceptualizaciones de la representación política más conocida y utilizada es la de Hanna Pitkin, expuesta en su famoso y clásico libro The concept of representation. La destacada autora plantea que la representación es simplemente “make present again”. De ese modo, representar alude a la dinámica a través de la cual las preferencias y/o prioridades de la ciudadanía son incorporadas en los procesos de debate político y toma de decisión. El acto de representar se asociaría entonces estrechamente a la acción gubernamental y a los resultados de las políticas.

La noción de representación de Pitkin incluye tres dimensiones: descriptiva, sustantiva y simbólica. La dimensión descriptiva se refiere fundamentalmente a la composición de las asambleas o legislaturas elegidas por votación popular. Esa composición debe reflejar las características sociales y demográficas de la población o electorado. En el caso de este artículo, nos centraremos en la representación descriptiva de las mujeres, pero pueden existir otras (ej., afroamericanos, indígenas, jóvenes, etc.). Consecuentemente, las mujeres están descriptivamente representadas cuando acceden a los cargos de representación popular. Esta representación, ciertamente, varía en función del porcentaje de cargos que ocupan, comparados con los de los hombres. La representación sustantiva, por su parte, se refiere a la conducta de los representantes que apuntaría a avanzar en las preferencias y prioridades de su grupo. Por ejemplo, legisladoras mujeres presentando iniciativas legislativas y eventualmente aprobando leyes sobre temas que son de interés para las mismas mujeres. Consecuentemente, como señala Celis, la representación sustantiva de un grupo social, en este caso las mujeres, involucra promover activamente la perspectiva social de ese grupo que a su vez iría aparejada, en su visión, a su lugar en la estructura social. De esta manera, a diferencia del plano descriptivo, la representación sustantiva remite a los resultados o efectos que tiene la presencia de la mujer en las instituciones políticas. Finalmente, la dimensión simbólica de la representación alude a las percepciones de los representados sobre el rol de los agentes (representantes), objetos o símbolos. Pitkin concebía la dimensión simbólica como la representación de un grupo a través de un objeto que simboliza o permite atribuir un significado de que “stands for”. Un ejemplo de lo anterior sería la bandera o el himno nacional.

Volviendo al plano político, y como respuesta al problema de la sub-representación, distintos países han implementado múltiples mecanismos para incrementar la presencia de mujeres en los órganos decisorios, de forma de abordar y solucionar los problemas de representación descriptiva y sustantiva. Esto, como indicamos, bajo el supuesto ampliamente compartido, de que aumentando la representación descriptiva de las mujeres, aumentará también la representación sustantiva de sus intereses.

En cuanto a la representación descriptiva, el mecanismo más conocido y utilizado para aumentar la presencia de las mujeres en los parlamentos es la introducción de “leyes de cuota”, esto es, mecanismos de acción afirmativa para fortalecer la presencia de determinado grupo en un órgano representativo. Desde la década de 1990 cerca de cien países habían adoptado alguna fórmula de cuota (cuotas de candidatos o asientos reservados, por ejemplo). Como consecuencia, hacia 2006 la presencia de mujeres en los parlamentos subió (en promedio) de 12% en 1997, a 17% en 2006. En América Latina, como se analiza más adelante, este ha sido también un mecanismo ampliamente utilizado, existiendo además amplia evidencia sobre el efecto de este instrumento sobre la representación descriptiva. Menos evidencia, sin embargo, existe respecto de la representación sustantiva de las mujeres y de si ella ha aumentado o no producto de la mayor presencia de mujeres en los parlamentos. Esto, no obstante existen trabajos sobre países específicos que arrojan interesante evidencia al respecto.

En vista de lo anterior, este trabajo tiene por objetivo analizar el estado de la representación descriptiva y sustantiva de las mujeres en América Latina. Dejamos de lado, por ahora, el estudio de la representación simbólica, ya que exige un tipo de aproximación analítica distinta al que utilizamos acá. Para este efecto, primero, hacemos un análisis del estado de la representación descriptiva en dos niveles: a) la presencia de mujeres en los parlamentos; y b) la presencia de las mujeres en los gabinetes. Segundo, evaluamos la evidencia de la representación sustantiva en América Latina. Finalmente, discutimos el conjunto de esta evidencia, identificando los avances en la materia, así como los desafíos que enfrenta la representación política de las mujeres en la región.

Este trabajo, que es producto de una investigación financiada por el programa chileno ANID/FONDECYT (Proyecto 123053) y cuya ayuda se agradece, se estructura de la siguiente manera. En la primera parte, nos centramos en el análisis de la representación descriptiva en América Latina. Tres contribuciones se ocupan de esta materia. En la primera, Sol Cárdenas Arguedas y José Hernández entregan un panorama general de la evolución de la presencia de las mujeres en los parlamentos de América Latina, considerando tanto su presencia en las asambleas en general, así como su participación en las comisiones legislativas. De esta manera, además de mostrar las disparidades en los avances en la presencia de las mujeres en los distintos parlamentos, muestran también el tipo de comisiones en que las mujeres participan mayoritariamente, siendo menor su presencia en comisiones asociadas a decisiones económicas, por ejemplo. En esta misma línea, la contribución de Daniel Chasquetti y Eliana González analiza en profundidad estos mismos puntos en los casos de Argentina, Brasil y Uruguay. Dado que los tres países tienen experiencias distintas respecto a la presencia de mujeres en los parlamentos y comisiones, al abordar esta comparación los autores identifican por qué se producen esas diferencias, entregando interesante información sobre qué instrumentos/mecanismos conducen a una mejor representación de las mujeres. En tercer lugar, Anabella Molina aborda el estudio de la representación femenina a nivel ministerial. En particular, muestra que la mayor o menor presencia de mujeres en el parlamento está asociada –entre otros factores–, al poder de los presidentes, de forma que mientras menos apoyos legislativo tengan los gobiernos, mayor es la probabilidad de que haya mayor presencia femenina. Asimismo, sin embargo, hay otros factores relevantes. Por ejemplo, si la presidenta es mujer, aumenta la presencia femenina. Lo mismo ocurre si es mayor el porcentaje de mujeres en los parlamentos.

La segunda parte se focaliza en el análisis de la representación sustantiva en América Latina. Son dos contribuciones principales. En la primera, Andrés Dockendorff, Ricardo Gamboa y Carolina Segovia analizan la evidencia que entrega la investigación empírica sobre distintos casos de América Latina, a fin de entregar una mirada general sobre el estado de la cuestión en la región. En lo esencial, la evidencia muestra que en el ejercicio de su función parlamentaria, las mujeres (de todos las tendencias políticas) tienen más probabilidad de iniciar proyectos de ley referidos a materias relacionadas con los “women interests”. Esto es, tanto en los temas tradicionalmente conocidos como feministas (i.e. derechos reproductivos; medidas de igual de género), así como en otras materias, por ejemplo en lo relativo al cuidado y educación de los hijos. Esto, sin duda, es importante en cuanto sugiere que la presencia femenina sí se traduce en mayor presencia de los intereses de las mujeres en la agenda legislativa. Sin embargo, a su vez sugiere que las mujeres estarían siendo marginalizadas dentro de los parlamentos, al ser empujadas a centrar su actividad a ciertos tipos de materias, manteniendo los hombres el control de la agenda en temas que se asumen de “primer orden”, como los económicos. En la segunda, Ricardo Gamboa y Andrés Dockendorff abordan en profundidad el caso de Chile, país que muestra tendencias similares a los otros países de América Latina. En efecto, la evidencia indica que las legisladoras chilenas promueven con mayor fuerza que los hombres los intereses de las mujeres. Esto, incluso controlando por la posición política. Es decir, incluso las mujeres de derecha dan mayor atención a los temas de mujeres que los hombres de posiciones más progresistas.

Los análisis expuestos en estos trabajos, en su conjunto, ofrecen una mirada amplia y comprehensiva respecto de la representación política en América Latina; de los avances que se han producido, pero también de los desafíos que se mantienen.

Ricardo Gamboa / Carolina

Segovia / Andres Dockendorff

Esta contribución examina la participación de las mujeres en los parlamentos de 16 países latinoamericanos (se excluyen Nicaragua y Venezuela porque, de acuerdo con el informe 2024 de Freedom House, son clasificados como países “no libres”). Primero, analiza la presencia de las mujeres en las cámaras bajas o únicas de los distintos países, resaltando la importancia de las cuotas de género y el principio paritario implementadas con el objetivo de aumentar la representación descriptiva, numérica de las mujeres. En segundo lugar, estudia cómo se distribuye su participación en las distintas presidencias de las comisiones parlamentarias, analizando si existen sesgos en esa distribución y cómo afecta la representación de las mujeres. Para realizar este estudio, utilizamos dos fuentes de información principales. Para estudiar el primer punto, utilizamos los datos provistos por la Inter-Parliamentary Union (IPU) Database, actualizada a octubre de 2024. Luego, la información sobre la distribución de las mujeres en las comisiones la obtuvimos de las páginas electrónicas de los distintos parlamentos, actualizada a noviembre de 2024.

En América Latina, las mujeres empezaron a tener derechos políticos entrado el siglo xx, siendo Ecuador en 1929 el primer país en esta región en estipular el voto a las mujeres, mientras que los últimos (de los 16 países considerados) fueron Perú y Honduras, en 1955. Ahora bien, aunque las mujeres tenían el derecho a votar y ser votadas, se observaba una sobrerrepresentación masculina y una subrepresentación femenina, con un promedio de mujeres del 7,7 % en las cámaras bajas de los países seleccionados a principios de los años noventa.

En este contexto, gracias a la presión del movimiento feminista y su proceso de institucionalización, desde la década de 1990 se fueron implementando una serie de acciones positivas establecidas con el objetivo de incrementar la presencia de las mujeres en los parlamentos. Estas van desde el establecimiento de cuotas de género, en sus distintas formas, hasta el establecimiento del principio de paridad de género en la integración de los parlamentos. El primer país en establecer las cuotas de género fue Argentina en 1991 y a partir de esto se fueron instaurando. Según Beatriz Llanos, en su texto titulado “América Latina, en la búsqueda de democracias paritarias”, el primer país en establecer el principio paritario fue Ecuador en 2008, a lo que luego se agregaron Bolivia y Costa Rica (2009), Honduras (2012), México y Nicaragua (2014), Argentina (2017) y Perú (2020). En este orden de ideas, hay que mencionar que el país que ha avanzado más en este tema es México con la reforma conocida como “Paridad en todo” en 2019, quedando establecida la paridad vertical, horizontal y transversal. Igualmente hay que señalar que el único país que no tiene ningún mecanismo es Guatemala. La Tabla 1 muestra el tipo leyes de cuotas o principio paritario vigentes en los países seleccionados.

|

País |

Año de aprobación de la última reforma |

Alcance y % |

|

Argentina |

2017 (Ley N° 27.412) |

Paridad (vertical), 50% |

|

Bolivia |

2010 (Ley N° 026) |

Paridad (vertical, horizontal y transversal), 50% |

|

Brasil |

2009 (Decreto N° 12.034) |

Mínimo, 30% |

|

Chile |

2015 (Ley N° 20.840) |

Intermedio, 40% |

|

Colombia |

2011 (Ley N° 1.475) |

Mínimo, 30% |

|

Costa Rica |

2009 (Ley N° 8.765) |

Paridad (vertical), 50% |

|

Ecuador |

2020 (Ley Orgánica Electoral) |

Paridad (transversal), 50% |

|

El Salvador |

2013 (Decreto N° 307) |

Mínimo, 30% |

|

Guatemala |

Sin cuota o paridad |

|

|

Honduras |

2020 (Art. 72 y 75) |

Paridad, 50% |

|

México |

2017 (Constitución) |

Paridad (vertical, horizontal y transversal), 50% |

|

Panamá |

2012 (Ley N° 54) |

Paridad, 50% |

|

Paraguay |

1996 |

Mínimo, 20% |

|

Perú |

2020 (Ley N° 31.030) |

Paridad, 50% |

|

República |

2018 (Ley N° 33-18) |

Intermedio, 40% |

|

Uruguay |

2017 (Ley N° 19.555) |

Intermedio, 33% |

Existen distintos tipos de acciones afirmativas para promover la participación política de las mujeres. En términos de alcance, se pueden clasificar en mínimo (hasta el 30%), intermedio (del 31% al 49%) y paridad (50%). En el caso del mínimo, por ejemplo, significa que ningún sexo/género puede superar el 70% ni ser inferior al 30% de la representación, lo mismo sucede para los demás casos. A su vez, es relevante mencionar que autoras como Freidenberg y Caminotti, en el texto “Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en Argentina y México”, señalan que la paridad se divide en tres tipos: horizontal, cuando se exige que el 50 % de las candidaturas femeninas se distribuyan en listas plurinominales; vertical, cuando se aplica en distritos uninominales; y transversal, cuando se establece que las mujeres ocupen el primer lugar en las listas plurinominales.

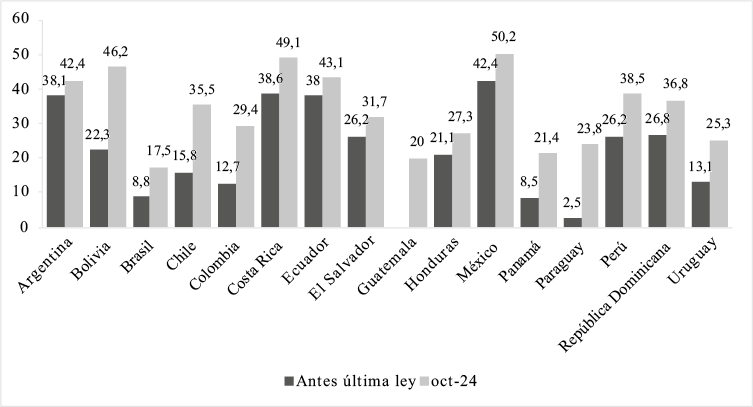

La Figura 1 muestra el porcentaje de mujeres que ocupan escaños en las cámaras bajas o únicas de cada país, así como el porcentaje de mujeres electas en las elecciones previas a la aprobación o última reforma de estas medidas de acción afirmativa o positiva. Lo primero a destacar es que, en todos los casos analizados, se advierte un incremento en la representación de las mujeres, especialmente luego de la introducción de medidas de acción afirmativa.

Lo segundo, sin embargo, es que la participación de las mujeres en los parlamentos es desigual. Así, por una parte, encontramos a países como Brasil, Panamá o Paraguay (todos con menos de 25%), mientras que en otros es muy alta, como México o Costa Rica (en torno al 50%).

Es un hecho que el aumento en la representación de las mujeres en los parlamentos está relacionado con la obligatoriedad o no de las cuotas de género y el principio paritario en las legislaciones generales de los países. De acuerdo con la representación política descriptiva, de las mujeres, podemos distinguir tres grupos.

En el primero, se ubican los países donde las mujeres tienen como máximo el 20% de la representación, que son Brasil (17,5%) y Guatemala (20%), y en los cuales los mecanismos no existen o bien no son obligatorios, por lo que no hay sanción que incentive al cumplimiento. En el caso de Brasil su legislación establece una cuota de género del 30%. No obstante, como señala Morales en su investigación, titulada “Brasil: reglas débiles, candidaturas laranjas y baja representación descriptiva de las mujeres”, no existen sanciones claras a su incumplimiento, por lo que no son obligatorias. Mientras que Gilas en su texto: “Guatemala: sin reglas pero con cierta representación de las mujeres”, afirma que este país no cuenta con una legislación que busque revertir la baja representación de las mujeres.

En el segundo grupo, en el que se ubican nueve de los 16 países estudiados, están los casos en que las mujeres legisladoras representan entre el 21% al 40 % del total de los escaños. Estos, organizados de menor a mayor presencia, son: Panamá (21,4%), Paraguay (23,8%), Uruguay (25,3%), Colombia (29,4%), Honduras (27,3%), El Salvador (31,7%), Chile (35,5%), República Dominicana (36,8%) y Perú (38,5%). En este grupo, se observa que dos países (Colombia y El Salvador) cuentan con cuotas de género mínimas obligatorias del 30%, mientras que tres (Honduras, Panamá y Perú) consideran el principio paritario en sus legislaciones.

En estos últimos tres países, los elementos técnicos o dimensiones de sus sistemas electorales generan efectos relevantes que inhiben la representación política de las mujeres. En el caso de Honduras, Freidenberg en su investigación “Honduras: paridad en las primarias, triple candado institucional y baja representación descriptiva de las mujeres” dice que, a pesar de existir paridad de género, el funcionamiento no es paritario y esto lo desarrolla al exponer un “triple candado institucional”. Sobre Panamá, la misma autora, en el texto titulado “Panamá: paridad en las primarias, esfuerzos de reforma inconclusos, gatekeepers y baja representación descriptiva de las mujeres”, afirma que no debe considerarse como un caso paritario en sentido estricto, ya que no se considera la paridad horizontal, ni transversal y la paridad en su legislación solo funciona en las elecciones internas y parlamentarias, no en las elecciones generales. Y el caso de Perú, se explica en gran medida, según Jaramillo en su texto “Perú: reglas fuertes, sistema electoral poco amigable y baja representación descriptiva de las mujeres”, por distritos electorales pequeños y medianos y listas cerradas y desbloqueadas con doble voto preferencial, sumado a la falta de sanciones frente a la violencia política contra las mujeres.

Finalmente, en el tercer grupo están los cinco países donde las mujeres representan más del 40% los escaños de las cámaras bajas o únicas: Argentina (42,4%), Ecuador (43,1%), Bolivia (46,2%), Costa Rica (49,1%), y México (50,2%). Estos países tienen en común que cuentan con el principio paritario.

Aunque casi todos los países cuentan con cuotas de género o paridad, su efectividad varía. Esto se debe, entre otros factores, a los efectos de los elementos técnicos del sistema electoral, la estructura partidaria, los mecanismos de selección de candidaturas dentro de los partidos, la orientación ideológica de estos, la cultura política de cada país, entre otras.

Nuestro segundo objetivo es analizar la representación de las mujeres en las presidencias de las comisiones del Parlamento. Esto, en el entendido de que, si bien las mujeres pueden aumentar su presencia en la asamblea, ello no necesariamente significa que progresivamente ocupen puestos de toma de decisiones y ejercicio de poder real dentro de la misma, persistiendo así ciertos patrones de violencia política contra ellas (relegación a cierto tipo de comisiones, menos importantes) dentro de las asambleas. Para este efecto, construimos una base de datos con la información siguiente: 1) país; 2) nombre de la comisión; 3) sexo de la persona que ocupa la presidencia; y 4) tipo de comisión. Para esto, recuperamos la tipología elaborada por Sasha Marianne Aldrey en su tesis de doctorado titulada: “Ley de Cuotas y distribución de poder en las Comisiones Legislativas de América Latina”, así como la realizada por el Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria en 2022, para las comisiones de la Cámara de Diputados de Argentina, basada en la misma clasificación.

Para ello, seguimos la tipología propuesta por la literatura especializada con perspectiva de género, que analiza la presencia de mujeres en las comisiones legislativas. Esta clasificación distingue tres tipos de comisiones: las de reproducción (blandas), enfocadas en temas de cuidado y actividades tradicionalmente asociadas a las mujeres (roles y estereotipos de género); las de producción (duras), relacionadas con el manejo de recursos y la economía, donde la presencia femenina suele ser menor; y las de preservación del sistema, encargadas del orden y la administración. En total, las mujeres presiden 148 comisiones en los 16 países considerados. La distribución por país y según tipo de comisión se resume en la tabla 2

|

País |

Reproducción |

Producción |

Preservación |

Total de presidentas |

|

Argentina |

50% (9) |

28% (5) |

22% (4) |

40% (18) |

|

Bolivia |

17% (1) |

0% |

83% (5) |

50% (6) |

|

Brasil |

80% (4) |

0% |

20% (1) |

17% (5) |

|

Chile |

73% (8) |

0% |

27% (3) |

41% (11) |

|

Colombia |

40% (2) |

20% (1) |

40% (2) |

31% (5) |

|

Costa Rica |

33% (4) |

25% (3) |

42% (5) |

57% (12) |

|

Ecuador |

33% (3) |

22% (2) |

44% (4) |

56% (9) |

|

El Salvador |

67% (2) |

0% |

33% (1) |

38% (3) |

|

Guatemala |

67% (6) |

0% |

33% (3) |

24% (9) |

|

Honduras |

60% (6) |

10% (1) |

30% (3) |

35% (10) |

|

México |

50% (13) |

15% (4) |

35% (9) |

51% (26) |

|

Panamá |

50% (2) |

25% (1) |

25% (1) |

27% (4) |

|

Paraguay |

75% (6) |

13% (1) |

13% (1) |

23% (8) |

|

Perú |

36% (4) |

36% (4) |

27% (3) |

46% (11) |

|

República Dominicana |

63% (5) |

0% |

38% (3) |

15% (8) |

|

Uruguay |

67% (2) |

33% (1) |

0% |

20% (3) |

|

Media |

54% |

14% |

32 % |

36% |

El primer dato que destaca es que la media (de presidencias ocupadas por mujeres) es de 35,6% en la región, siendo República Dominicana el país en que las mujeres ocupan un menor porcentaje de presidencias (15,1%). Luego, solo en cuatro países las mujeres alcanzan o superan el 50% de las presidencias de comisión: Bolivia (50%), México (51%), Ecuador (56,3%) y Costa Rica (57,1%). El segundo es que, si miramos la distribución según tipo de comisión, vemos que del total de mujeres que lideran comisiones (148), en el 53,8% de los casos lo hacen en las comisiones de reproducción. A este respecto, llama la atención que, en varios casos, las presidencias de ese tipo de comisiones representan más del 65% del total de las comisiones que las mujeres lideran en su país (Brasil, Uruguay, Paraguay o Chile). El tercero, y muy relevante, es la bajísima presencia de mujeres como líderes de comisiones de “producción”, ya que en solo 14,2% de los casos ello ocurre. Además, en seis países no hay ninguna mujer (Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Bolivia).

La escasa presencia de mujeres en la presidencia de comisiones de producción (duras), que abordan temas de mayor importancia para la agenda política, puede considerarse una expresión de violencia política contra las mujeres. Este fenómeno refleja cómo el sistema político tiende a excluir a las mujeres de áreas consideradas estratégicas, manteniendo la concentración del poder en manos masculinas. Al limitar su participación en estas comisiones, se perpetúa una estructura de poder desigual que favorece la reproducción de roles y estereotipos de género; así como la dominación masculina en aspectos decisivos de la política y la economía.

Lo anterior, se sustenta también al advertir que las mujeres mayoritariamente presiden las comisiones de preservación, ya que en varios países las mujeres lideran un tercio o más de esas comisiones. Llama mucho la atención el caso de Bolivia, donde el 83% de las mujeres que lideran comisiones lo hacen en comisiones de preservación. El inverso es el caso de Uruguay, donde las mujeres no lideran ninguna.

En esta contribución se han mostrado dos cuestiones importantes. La primera es que las mujeres han ido aumentando su presencia en las asambleas legislativas. Esto, se explica por la adopción de medidas afirmativas, como las leyes de cuotas o las reglas de paridad: en todos los países en que ellas existen (y efectivamente se cumplen) ha aumentado la participación de las mujeres en los parlamentos. En ese sentido, han demostrado ser un instrumento útil y necesario. Con todo, el avance es aún insuficiente, es central modificar la cultura política patriarcal, la práctica política androcéntrica.

La segunda es que este avance enfrenta también otros problemas, y muy relevantes. Esto se manifiesta en un hecho claro: el liderazgo de mujeres se concentra en las denominadas comisiones de reproducción (53,8%), mientras están muy rezagadas en las de preservación 32% y, particularmente, en las de producción 14,2%. Esto es ciertamente un problema mayor, pues ello significa que el sistema político y, sobre todo, los partidos políticos siguen excluyendo a las mujeres de áreas consideradas estratégicas, lo que contribuye a la concentración del poder en manos masculinas. Al restringir su acceso a estas comisiones clave, se refuerza una estructura de poder desigual, que favorece la perpetuación de la dominación masculina en los ámbitos más decisivos de la política y la economía.

Finalmente, es central que en el ámbito de la agenda legislativa se impulsen y establezcan marcos jurídicos y normativos político electorales para asegurar la paridad en las comisiones, en otras palabras, establecer candados para que la conformación de las comisiones y sus presidencias sea realmente paritaria, igualitaria.

Sol Cárdenas Arguedas / José Carlos Hernández-Gutiérrez

La contribución anterior expuso las tendencias generales en América Latina sobre representación femenina en las asambleas. En esta profundizaremos el análisis concentrándonos en los casos de Argentina, Brasil y Uruguay, países que exhiben tendencias dispares en términos de representación descriptiva. De esta forma, su estudio permitirá analizar con mayor profundidad los factores que afectan la inserción de las mujeres en los parlamentos.

Estos países constituyen tres ejemplos muy distintos en materia de participación de las mujeres en los parlamentos (Tabla 3), pese a contar todos con dispositivos afirmativos de representación. La diferencia en los desiguales resultados se explica por el diseño del mecanismo y su articulación con el sistema electoral vigente en cada país.

|

Miembros |

Mujeres |

Proporción |

Dispositivo |

|

|

Argentina |

257 |

109 |

42,8% |

Ley de paridad (2017) |

|

Brasil |

513 |

90 |

17,5% |

Ley de cuotas (2009) |

|

Uruguay |

99 |

25 |

25,3% |

Ley de cuotas (1997) |

En un extremo está Argentina, país que presenta el mayor avance en representación femenina, ya que 109 de las 257 bancas del congreso son ocupadas por mujeres (42,8%). Esto se explica por una ley de paridad de género aprobada en 2017 (ley 27.412) que obliga a los partidos a colocar candidatos de ambos sexos en forma intercalada desde el primer al último lugar de la lista. La precisión normativa de las cuotas, las sanciones por incumplimiento (exclusión de la competencia) y el seguimiento efectivo del proceso de aplicación, permitió alcanzar resultados excelentes en el corto plazo.

Uruguay constituye un caso intermedio. En 2024 la cámara baja contaba con 25 de los 99 asientos ocupados por mujeres (25,3%). La ley de cuotas, aprobada en 2009, establece que los partidos deben incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos titulares y suplentes en la totalidad de la lista. Sin embargo, este dispositivo no ha sido tan efectivo en virtud de tres factores. Primero, la mayoría de los partidos suelen diseñar ternas con un orden minimalista, pues colocan dos hombres en los primeros lugares dejando a la mujer en el tercer lugar. Segundo, la competencia interna dentro de los partidos (favorecida por el doble voto simultáneo que permite al elector escoger al mismo tiempo un partido y a una lista de candidatos) afecta el rendimiento de la cuota cuando muchas listas obtienen menos de tres bancas en los distritos grandes (esto, dado que normalmente hay dos hombres en los primeros dos lugares y solo en el tercero una mujer). Finalmente, la desigual magnitud de las circunscripciones afecta la eficacia de la cuota pues 17 de los 19 distritos son pequeños (entre 2 y 3 bancas). En esos casos, los partidos aspiran a obtener una única banca y como en general las listas son encabezadas por hombres, la proporción de mujeres disminuye drásticamente.

Brasil presenta la menor proporción de mujeres en la cámara baja a pesar de ser el país pionero en la aplicación de la ley de cuotas: solo 90 de las 513 bancas de la cámara baja son ocupadas por mujeres (17,5%). La norma aprobada en 1997 establece que cada partido o coalición deberá reservar un mínimo de 30% y un máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Sin embargo, como la legislación electoral brasileña permite postular un número de candidatos hasta un 50% mayor al número de escaños en disputa, las mujeres suelen ser ubicadas en lugares con poca posibilidad de éxito. Si bien es cierto que el sistema de lista abierta permite al elector escoger candidatos de la nómina diseñada por el partido, quienes no lo hacen terminan aceptando el ordenamiento establecido por el partido. A esto se agrega el problema del financiamiento de las campañas y su constante incremento. Las mujeres presentan mayores dificultades para obtener aportes privados, lo cual genera una desigualdad a la hora de competir con hombres poderosos incluso dentro del mismo partido.

Para analizar este punto, y siguiendo a Santander et al. 2024, distinguimos tres categorías de comisiones. Las comisiones “políticas” tratan temas vinculados al ejercicio del poder y la estructura del estado (p. ej. comisiones de constitución, justicia y relaciones exteriores). Las comisiones “económicas” se relacionan con la economía del país (p. ej. comisiones de hacienda, industria, minería, comercio). Finalmente, las comisiones “sociales” refieren a las políticas vinculadas al bienestar social (p. ej. educación, salud, asistencia social y cultura). Luego, obtuvimos la información sobre el porcentaje de mujeres en cada una de las 91 comisiones de los tres congresos (los países tienen distinto número de comisiones), para luego calcular los promedios según el tipo de comisión y compararlos con la proporción de mujeres en cada cámara. Los datos se resumen en la tabla 4.

|

Plenario de la cámara |

Comisiones políticas |

Comisiones |

Comisiones sociales |

||||

|

Argentina |

42,8% |

42% (10) |

–0,8 |

36% (18) |

–6,8 |

54% (18) |

+11,2 |

|

Brasil |

17,5% |

21% (4) |

+2,5 |

12% (12) |

–5,5 |

32% (14) |

+14,5 |

|

Uruguay** |

25,3% |

32% (4) |

+6,7 |

14% (6) |

–11,3 |

42% (5) |

+16,7 |

La evidencia es muy interesante, en cuanto muestra diferencias importantes entre los países. Primero, considerando la presencia en las comisiones políticas, Argentina mantiene una representación equilibrada, en tanto Brasil y Uruguay cuentan con una sobrerrepresentación femenina. Segundo, en las comisiones económicas, los tres países muestran un sesgo desfavorable para las mujeres, aunque la situación es peor en el caso uruguayo. Por último, en las comisiones sociales se observa una sobrerrepresentación femenina en las tres cámaras lo cual es coincidente con los hallazgos de Santander, et. al (2024), quienes documentan que, a pesar de un aumento en la representación de mujeres en el ámbito legislativo, su participación se concentra mayoritariamente en comisiones consideradas menos estratégicas.

Los tres casos presentan sistemas de comisiones muy diferentes (tabla 5), variando de país en país según diversos factores como la congruencia jurisdiccional con los ministerios, su participación en proceso legislativo, la potestad de presentar y enmendar iniciativas, la autoridad para exigir la comparecencia de los ministros, la duración de las presidencias, y los mecanismos para distribuirlas.

El congreso argentino cuenta con 46 comisiones permanentes, el brasileño presenta 30 y la del uruguayo, 15. Si bien los tres sistemas cuentan con derechos de iniciativa y enmienda de legislación, la congruencia jurisdiccional con los ministerios es muy variada. En los casos de Brasil (32 ministros) y Uruguay (15 ministros) existe una alta congruencia, en tanto en el caso de Argentina la congruencia es muy baja (8 ministerios y un jefe de gabinete). También varía el período en que se ejercen las presidencias de las comisiones. En Brasil dura toda la legislatura, dos años en el caso de Argentina y solo un año en el caso de Uruguay. Si bien en los tres sistemas la distribución toma en cuenta la correlación de fuerzas en el plenario de la cámara, en el caso uruguayo los partidos acuerdan al inicio del período un reparto para los cinco años que incluye a los partidos de oposición. Los partidos obtienen posiciones y luego las distribuyen entre los y las legisladoras de su bancada. Asimismo, las cámaras bajas de Brasil y Uruguay establecen en sus reglamentos que cada representante podrá participar en una única comisión, en tanto en Argentina no existe límite alguno.

|

Comisiones |

Ministerios |

Diputados |

Duración |

Derechos |

|

|

Argentina |

46 |

9 |

4,50 |

2 años |

Sí |

|

Brasil |

30 |

32 |

0,92 |

4 años |

Sí |

|

Uruguay |

15 |

15 |

0,98 |

1 año |

Sí |

Para evaluar la posible existencia de un sesgo de género en la distribución de las presidencias, hemos analizado la titularidad de ese cargo en cada una de las 91 comisiones permanente de las tres cámaras. Para Brasil, consideramos la 57º Legislatura (2023-2027); para Argentina el período 142 (2024); y para Uruguay, la 49º Legislatura (2020-2024). El caso uruguayo impone un tratamiento especial dado que las presidencias duran solo un año. Por ello, analizamos la distribución de esos cargos en las 15 comisiones en los cuatro primeros años de la legislatura, reportando promedios anuales de ejercicio de las presidencias por parte de mujeres. La información se resume en la tabla 6. Este muestra la existencia de sesgos muy pequeños a favor de los hombres. Mientras en Argentina, 18 de las 46 comisiones son presididas por mujeres, en Brasil esa cifra se ubica en 5 de las 30 comisiones, y en Uruguay en 4 de las 15. La comparación entre la proporción de mujeres en el pleno y la proporción de presidencias de comisiones permanentes en manos de mujeres, muestra que Argentina presenta un sesgo de –3,27, Brasil de –0,87 y Uruguay de –1,92.

|

Comisiones |

Presidentas mujeres |

% Presidentas mujeres |

% Mujeres |

Sesgo |

|

|

Argentina |

46 |

18 |

39,13% |

42,40% |

–3,27 |

|

Brasil |

30 |

5 |

16,67% |

17,54% |

–0,87 |

|

Uruguay* |

15 |

4 |

26,67% |

23,33% |

–1,92 |

Si bien el sesgo de género en la distribución de presidencias de comisiones es leve, la siguiente pregunta es si dicha distorsión es homogénea. Esta es una pregunta muy relevante, ya que como la literatura lo indica, no todas las comisiones cuentan con similar influencia. Así, por ejemplo, se entiende que las comisiones “políticas” son tal vez las más relevantes ya que tratan temas vinculados al ejercicio del poder (definen sus reglas). De la misma manera, es común entender que las “sociales” tendrían menor importancia. Estudios anteriores, como el de Santander et al. 2024, muestran que en América Latina las mujeres son frecuentemente desplazadas a las comisiones sociales.

Nuestro examen empírico confirma que las mujeres tienen un mayor acceso a las presidencias de las comisiones sociales. En Argentina, el 56% de esos organismos están presididos por mujeres, en Brasil el 28% y en Uruguay el 45%. La tabla 7, muestra que en los tres casos, la distribución de las presidencias presenta un sesgo favorable a las mujeres. En las comisiones económicas, las mujeres tienen muchísimas dificultades para alcanzar la presidencia. Mientras en Argentina alcanzan esa posición en un tercio de las comisiones económicas, en Brasil ninguna lo logra, en tanto Uruguay solo acceden a un 8%. En las comisiones políticas la distribución de las presidencias ofrece un sesgo favorable a las mujeres en los casos de Brasil y Uruguay, pues un 25% de dichos organismos son liderados por mujeres. Argentina, en cambio, presenta un sesgo desfavorable.

|

Todas |

Comisiones políticas |

Comisiones |

Comisiones sociales |

|||||

|

Argentina |

18/46* |

39% |

2 /10 |

20% |

6/18 |

33% |

10/18 |

56% |

|

Brasil |

5/30 |

17% |

¼ |

25% |

0/12 |

0% |

4/14 |

28% |

|

Uruguay** |

14/60 |

23% |

4/16 |

25% |

1/24 |

4% |

9/20 |

45% |

Por tanto, si bien las asignación de las presidencias de las comisiones permanentes en los tres países no ofrecía un sesgo de género muy grande (ver arriba), el análisis detallado indica que las mujeres acceden con mayor facilidad a la presidencia de las comisiones sociales, tienen mayores dificultades para obtener presidencias de las comisiones económicas, y logran resultados diversos según país, en las comisiones políticas. Esto es así, independientemente del avance logrado por cada poder legislativo en materia de representación de las mujeres.

El caso argentino ilustra con claridad sobre los desequilibrios persistentes en materia de género, pese a haber aprobado una ley de paridad y haber logrado resultados sorprendentes, la distribución de las presidencias confirma la existencia de mecanismos de exclusión subyacentes que ponen en duda la equidad alcanzada en la composición del congreso. Por tanto, el cumplimiento de las normativas de paridad no parece el final del camino, si la distribución de poder dentro de los organismos del congreso continúa reproduciendo prácticas de exclusión sobre las mujeres.

La participación de las mujeres en los órganos legislativos del Cono Sur revela una compleja dinámica que va más allá de la simple representación cuantitativa. Argentina destaca con su representación femenina en el plenario favorecida por la aplicación de una ley de paridad. Sin embargo, pese a los avances, presenta desequilibrios en la distribución de las presidencias y la asignación de mujeres a las comisiones de tipo económico. En contraste, Brasil constituye el caso con los resultados más desalentadores pues la representación femenina es significativamente baja y a la vez muestra un sesgo de asignación de mujeres a las comisiones de tipo social. Si bien las mujeres asumen una proporción de presidencias acorde con su escaso peso en el plenario, no son tomadas en cuenta para liderar comisiones de tipo económico. Finalmente, Uruguay aparece como un caso intermedio, presentando un sesgo relevante en la asignación de mujeres a las comisiones sociales, una baja influencia femenina en las comisiones económicas, pero una participación mayor en las comisiones políticas.

Este estudio exploratorio confirma que la legislación afirmativa es relevante. Una ley de paridad genera mejores resultados que una ley de cuotas y una ley de cuotas bien diseñada produce mejores resultados que una mal diseñada. Sin embargo, el estudio muestra claramente que, independientemente de la proporción de mujeres en la cámara, existen prácticas orientadas a la asignación de roles de género. El desplazamiento de mujeres hacia las comisiones sociales son una prueba fehaciente de ese tipo de problemas más vinculados a cuestiones estructurales y culturales de nuestras sociedades que a marcos normativos afirmativos.

Llegados a este punto conviene señalar que la información analizada parece indicar que en los parlamentos de la región sobreviven prácticas culturales profundamente arraigadas que perjudican la participación de las mujeres en roles relevantes. Aunque las legisladoras cuenten con un marco normativo que las respalde, a menudo se enfrentan a un techo de cristal cultural que erosiona su capacidad de influencia y limita las condiciones para desarrollar carreras en esos ámbitos. Este patrón está ligado a la socialización política de género que segmenta las capacidades y las áreas de influencia de acuerdo al género de los actores políticos.

De esta forma, el estudio pone de manifiesto que la inclusión de las mujeres por la vía legal no es suficiente para superar las profundas barreras culturales y estructurales. La segregación de las mujeres en comisiones de menor envergadura, evidencia una contradicción inherente con los propósitos de la que las acciones afirmativas. En suma, las leyes de paridad y cuotas, aunque necesarias, no transforman por sí solas los marcos de distribución del poder, por lo que resulta imprescindible abordar las dinámicas que determinan los procesos de socialización política en nuestras sociedades y como los partidos replican esas estructuras.

Daniel Chasquetti /

Eliana González

En 2002 Álvaro Uribe fue el primer presidente en conformar un gabinete paritario en América Latina. Posteriormente, Michelle Bachelet, Evo Morales y Laura Chinchilla adoptaron esta práctica. Desde 2018 otros gobiernos se unieron, como los de Carlos Alvarado, Iván Duque, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele. Sin embargo, también hay gobiernos con baja representación femenina como los de Álvaro Colom, Jimmy Morales, Fernando Lugo o Alejandro Toledo, donde las mujeres ocuparon menos del 10% de los cargos. En este contexto de disparidad, en esta contribución analizamos los factores que explican el que algunos países hallan avanzado mucho en materia de integración y otros no.

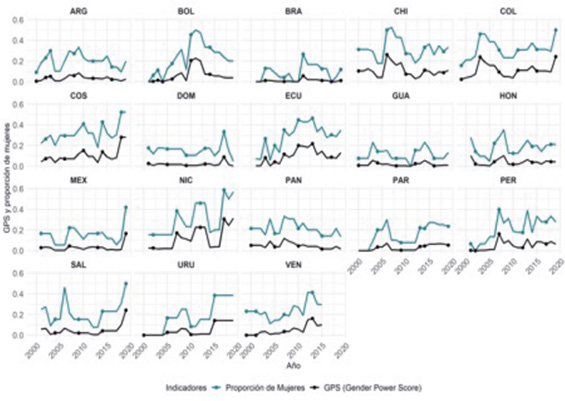

Para abordar este punto, utilizamos el “Índice de Poder de Género” (GPS) de Krook y O’Brien de 2012, como medida de representación descriptiva y lo aplicamos a 18 países de América Latina entre 2000 y 2020. Usamos este índice ya que no solo mide la proporción de ministras en cada gabinete, sino también el prestigio y el género de las carteras que ocupan. Este análisis muestra que el respaldo legislativo del presidente es un factor determinante de la mayor o menor presencia de las mujeres en los gabinetes. Los presidentes con bajo apoyo legislativo tienden a nombrar más mujeres, buscando alianzas políticas y enviando señales de apertura.

Existe amplia discusión respecto a qué factores explican la mayor o menor presencia de las mujeres en los gabinetes. Entre otros, por ejemplo, destaca el argumento de que a medida que hay más mujeres en el parlamento, más mujeres habrá en los gabinetes. También se subraya la influencia de las características de los tomadores de decisiones, como su género o la ideología del partido al que pertenecen. Igualmente, se menciona el nivel de apoyo legislativo de los gobernantes según Basabe-Serrano, 2020.

En relación con esto último, y especialmente en el caso de América Latina, se ha destacado que los presidentes utilizan las designaciones ministeriales como herramientas estratégicas que les permiten construir gobiernos que equilibren dos objetivos: construir coaliciones legislativas mayoritarias y asegurar la lealtad y experiencia para implementar su agenda. Dado que estos atributos a menudo no se encuentran en una sola persona, los presidentes deben seleccionar gabinetes que combinen estos elementos. Para ello, siguiendo a Camerlo y Martínez-Gallardo los mandatarios pueden optar por dos tipos de estrategias: unilaterales o cooperativas. Las estrategias unilaterales privilegian la incorporación de actores afines como un mecanismo de compensación hacia aquellos que apoyaron al presidente en su camino hacia la presidencia, como dice Carmelo en 2013. Las estrategias cooperativas implican la inclusión de “otros” individuos o actores que representen sectores más amplios en el gabinete y sean ajenos al equipo de gobierno del presidente. La incorporación de mujeres puede ser clasificada como una estrategia cooperativa porque, aunque el género va más allá de un grupo social con objetivos y demandas uniformes y que las mujeres pueden formar parte de las redes de confianza de los presidentes, la inclusión de una perspectiva de género en los niveles superiores de gobierno envía una señal simbólica de apertura hacia nuevos actores.

Visto lo anterior, esta contribución analizará la fortaleza presidencial (apoyo a nivel legislativo) como variable explicativa de la mayor o menor presencia de las mujeres en los gabinetes. Así, primero, estudiará si la representación de género en los gabinetes aumenta cuando los presidentes tienen un bajo apoyo legislativo. Sin embargo, entendemos también que este argumento debe complementarse con un efecto diferencial para el caso de presidentas mujeres y presidentes varones. Esto, porque se ha demostrado qué las presidentas mujeres integran más a las mujeres en los gabinetes, como bien lo ha mostrado Reyes-Housholder. Esto, por una parte, porque si se ha electo una mujer como presidenta, se entiende que en ello hay una demanda por mayor presencia de las mujeres en el gabinete y por tanto la conformación del gabinete responde a esa demanda. Por la otra, por la existencia de “redes de confianza generizadas”. Según este argumento, las mujeres de las élites políticas tienden a interactuar y compartir información con otras mujeres con mayor frecuencia que sus colegas masculinos por lo que sus redes de confianza tienen una presencia más alta de mujeres. Consecuentemente, lo que esperamos es que la representación de género en los gabinetes aumente cuando los presidentes tienen un bajo apoyo legislativo, y que este efecto sea mayor cuando los presidentes son varones

Para realizar este análisis hay que también considerar otro punto destacado por la literatura: el prestigio de las carteras ministeriales en las que son designadas las mujeres. Por tanto, como indicamos arriba, aquí utilizaremos el Índice de Poder de Género o GPS (Gender Power Score), que utiliza dos criterios principales. El primero es el “género” a que está asociado el ministerio. De esta manera, los ministerios que se relacionan con tareas de cuidado se clasifican como “Femeninos” (por ejemplo, los ministerios de Salud y Desarrollo Social o Educación), y aquellos asociados a roles tradicionalmente masculinos y esferas del trabajo o públicas se categorizan como “Masculinos” (Por ejemplo: Agricultura, Industria y Comercio o Trabajo. En los casos en los que no queda claro el rol predominante, las carteras se consideran “Neutrales”. El segundo es el “prestigio” del respectivo ministerio. Se consideran ministerios de “alto prestigio” son los que reciben mayor atención mediática como los son los de “Relaciones Exteriores”, “Defensa” o “Finanzas”, como también los que corresponden a la noción de “gabinete interior” (i.e. Ministerio de la Presidencia o del Interior). Los ministerios de “bajo prestigio” son aquellos que tienen menor visibilidad pública, menos recursos para manejar políticas significativas y escasa influencia dentro del gabinete. Estos ministerios suelen incluir áreas como: Cultura, Deporte, Turismo, Asuntos de la mujer, Asuntos juveniles, Minorías. Aunque pueden ser importantes en términos sociales, se los considera de menor prestigio en comparación con carteras más influyentes como Economía o Relaciones Exteriores. En base a estos dos criterios, el índice pondera la proporción de mujeres en el gabinete según la importancia de las carteras y su género de acuerdo con una combinación de ambas clasificaciones.

La figura 2 muestra los valores del índice GPS y la proporción de mujeres en los gabinetes para los 18 países durante el período seleccionado. Los puntos representan los valores para los gabinetes iniciales de cada gobierno en cada país. Como puede observarse, la tendencia general es que la proporción de mujeres en los gabinetes es normalmente más alta que el nivel GPS, lo que en términos generales sugiere que las mujeres son designadas de manera desproporcionada en carteras de bajo prestigio y que están relacionadas con roles tradicionalmente asociados con lo femenino.

En segundo lugar, como en la figura 2, solo hay 10 gabinetes iniciales que superan un umbral numérico de 0.20 en el GPS. Esto es, que indican un nivel medio-alto. Estos corresponden a presidencias de 7 países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y El Salvador. Puede observarse también que los valores más altos corresponden a los últimos cinco años del período analizado (2015-2020), lo que sugiere que en los últimos años ha aumentado la presión por lograr gabinetes más representativos en la región. Esto puede asociarse a lo que algunas autoras denominaron “pisos de concreto”. Esto implica que cuando un presidente supera un cierto umbral de representación de género en los gabinetes, si esto se sostiene en las próximas presidencias, se eleva el umbral a partir del cual la proporción de mujeres representadas se vuelve reclama como necesaria.

Descritas estas tendencias generales, realizamos un análisis para determinar la importancia de la fortaleza presidencial (y el sexo del presidente) en la mayor o menor presencia de las mujeres en los gabinetes. Para este efecto, los indicadores de la representación descriptiva son la proporción de mujeres en el gabinete y el índice GPS, que se calcula de acuerdo con la metodología previamente descrita. Aclaramos, además, que analizamos los gabinetes iniciales de cada gobierno. El análisis abarca un total de 81 gabinetes correspondientes a presidentes elegidos por voto popular entre 2000 y 2020. Comenzamos en el año 2000, ya que recién a partir de ahí nombramientos de mujeres en los gabinetes dejaron de ser casos excepcionales.

En ese análisis, nuestra variable independiente es el nivel de apoyo legislativo del/la presidente, y corresponde al porcentaje de escaños en la Cámara Baja pertenecientes al partido del/la presidente. La clasificación de género de los presidentes es una variable dicotómica que asigna el valor 0 a los presidentes varones y 1 a las presidentas mujeres. A su vez, incorporamos distintas variables de control: a) proporción de mujeres en las cámaras bajas; b) ideología del Partido de Gobierno (escala izquierda-derecha); c) Participación laboral de las mujeres: Se mide como el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, tomando en cuenta la población mayor de 15 años. Esta variable se utiliza en muchos trabajos para controlar por el nivel de desarrollo socioeconómico del país. d) Nivel de Democracia: Se utiliza el índice de Democracia Electoral (v2x_ polyarchy) de Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2020). Este mide el nivel de responsabilidad de los gobernantes frente a las demandas de los ciudadanos; y e) Tiempo: Esta variable es dicotómica y se identifica como 0 para el período entre 2000 y 2010, y como 1 para el período entre 2011 y 2020. Para a hacer la medición, utilizamos un Modelo Lineal Generalizado con una distribución cuasi-binomial, que es apropiado para variables limitadas en un rango de 0 a 1 (Monogan 2015). De nuestros cuatro modelos dos utilizan la variable dependiente “Proporción de mujeres en el gabinete”, mientras que los otros dos el indicador de representación: el GPS. También en dos modelos se incluye un término de interacción entre apoyo legislativo y el género del presidente (género*apoyo).

El primer hallazgo relevante es que un mayor apoyo legislativo presidencial reduce la representación de género en los gabinetes. Este efecto es negativo y estadísticamente significativo al 95% (p = 0.05) en todos los modelos. En los modelos con interacción, este resultado corresponde al coeficiente constitutivo, es decir, al efecto cuando el presidente es varón. En ese caso, un menor apoyo legislativo aumenta la representación de género en los ministerios. El segundo es que el coeficiente constitutivo de género es positivo y significativo (p = 0.1) en los modelos con interacción. Esto implica que, en ausencia de apoyo legislativo (valor 0), tener una presidenta mujer aumenta la representación de género en los gabinetes. Tercero, dos variables de control son significativas. La proporción de mujeres en los congresos es positiva y significativa al 99% (p = 0.01), con un mayor efecto en los modelos que usan el GPS. Esto sugiere que una mayor presencia de mujeres en los cuerpos legislativos se traduce en una mayor representación en los gabinetes. Este resultado es clave para las políticas de inclusión, como las leyes de paridad o cupos, indicando que fortalecer la presencia femenina en el poder legislativo puede tener un efecto contagio sobre el poder ejecutivo. La variable ideología también es positiva y significativa en casi todos los modelos, lo que indica que los presidentes de izquierda tienden a nombrar más mujeres en los gabinetes. Un último hallazgo relevante es que niveles más bajos de democracia se asocian con una mayor representación de género en los gabinetes. Esto parece sugerir que gobiernos con credenciales democráticas débiles incorporan más mujeres como estrategia para ganar legitimidad política. Con todo, es un tema que merece mayor investigación.

Este trabajo presentó un estudio de la conformación de los gabinetes iniciales ampliados para 18 países de América Latina en el período 2000-2020. El estudio muestra que los presidentes con bajos niveles de apoyo legislativo tienden a adoptar estrategias cooperativas al seleccionar ministros y ministras que no necesariamente son parte de sus círculos de confianza. Esta estrategia les permite consolidar apoyos de nuevos grupos sociales o enviar señales de apertura a todo el sistema político. Asimismo, aunque la inclusión de más mujeres en los gabinetes no representa un grupo social homogéneo, su mayor representación en el gobierno puede considerarse como un ejemplo de estrategia de cooperación y apertura por parte de los presidentes. Esto sugiere que, en situaciones de bajo apoyo político, los presidentes pueden recurrir a la inclusión de grupos subrepresentados, como las mujeres, para fortalecer su posición política y ampliar su base de apoyo. Por otra parte, la evidencia de este trabajo está en línea con análisis anteriores sobre la influencia que el género de las presidentas tiene sobre las decisiones al momento de conformar gabinetes más representativos. Sin embargo, aquí se destaca que el efecto de un bajo apoyo legislativo no parece ser igual entre ambos géneros, sino que es estadísticamente significativo e importante principalmente para el caso de los presidentes varones. No obstante, se hacen necesarios estudios posteriores sobre esta cuestión.

Este análisis resalta la necesidad de continuar con estudios posteriores que no solo observen los gabinetes iniciales ampliados, (el primer año de los mandatos presidenciales) sino los ciclos presidenciales en toda su longitud. Los estudios sobre inestabilidad ministerial ofrecen interesantes perspectivas para evaluar la representación de género en los gabinetes presidenciales. En estos, es frecuente encontrar ministras que abandonan sus cargos anticipadamente en situaciones de crisis o ante problemas que enfrentan los presidentes. En muchas ocasiones estas ministras son reemplazadas por ministros varones, lo que evidencia la persistencia de barreras estructurales para la consolidación de liderazgos femeninos en el Ejecutivo.

Si bien es difícil generar mecanismos de control que restrinjan las decisiones de los presidentes en la conformación de sus gabinetes, existen actores clave que pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de mujeres en puestos de alto nivel. Los partidos políticos, como principales estructuras de acceso al poder, tienen un rol esencial en el impulso de carreras de mujeres con trayectorias políticas sólidas, que cuenten con la experiencia y el reconocimiento necesario para ser consideradas en la conformación de gabinetes ministeriales. La implementación de políticas partidarias que fomenten la paridad en la selección de candidaturas, el fortalecimiento de redes de liderazgo femenino y la promoción de mujeres en espacios de decisión dentro de los partidos resultan estrategias clave para garantizar una mayor presencia femenina en el Ejecutivo.

Además, es crucial desarrollar mecanismos institucionales que favorezcan la estabilidad de las ministras en el gabinete, evitando que su presencia dependa únicamente de coyunturas políticas favorables o de estrategias circunstanciales de los presidentes. La transparencia en los procesos de designación, la creación de observatorios que monitoreen la representación de género en los altos cargos gubernamentales y el establecimiento de compromisos partidarios con la igualdad de género pueden contribuir a un cambio estructural que asegure la inclusión sostenida de mujeres en posiciones de liderazgo. De esta manera, más allá de las estrategias coyunturales de los presidentes, la construcción de un entorno político que valore y promueva liderazgos femeninos dependerá de la acción coordinada entre partidos, instituciones y la sociedad en su conjunto.

Anabella Molina

En forma paralela al ya amplio avance de los estudios en materia de representación descriptiva, desde el neoinstitucionalismo feminista se comenzó a abordar como problema de investigación el si las mujeres hacen o no la diferencia al momento de representar. Esto es, a analizar la dimensión sustantiva de la representación femenina. En concreto, se comenzó a estudiar qué hacen los representantes, en este caso las mujeres legisladoras, para avanzar en las demandas y asuntos que son de interés para las mujeres como grupo. A diferencia de la representación descriptiva que analiza la presencia de las mujeres en las instituciones y espacios de toma de decisión, la representación sustantiva se concentra en la conducta observable en acciones, discursos y políticas que representan a las mujeres como grupo.

En lo que sigue, analizamos la evidencia producida por la literatura empírica para el caso de América Latina sobre el fenómeno de la representación sustantiva. Consecuentemente, no consideramos la literatura que adopta un enfoque normativo, que puede (y debe) ser materia de otras contribuciones.

En general, los trabajos empíricos sobre representación sustantiva de las mujeres en América Latina provienen del empalme de estudios legislativos con el análisis del rol de las mujeres como representantes. Como se indicó en un apartado anterior, hay dos tipos de actividades parlamentarias a través de las cuales la representación sustantiva preferentemente se realiza: iniciativas legislativas y discursos pronunciados en el hemiciclo. En general, estudios como los de Htun, Lacalle y Micozzi, Franceschet y Piscopo, entre otros, han proporcionado evidencia en el sentido de que las mujeres parlamentarias en la región introducen más proyectos de ley abordando demandas feministas en comparación con los legisladores varones. De igual forma, otros estudios como el de Escobar-Lemmon et al., y Mark Jones, han apuntado a que en ciertos casos de América Latina las diferencias entre hombres y mujeres en la asamblea también se extienden a los patrones de iniciativa legislativa en temas no feministas pero que son considerados igualmente como intereses de las mujeres.

Un estudio comparado de Leslie Schwindt-Bayer (en American Journal of Political Science), que analiza los casos de Argentina, Colombia y Costa Rica desde la óptica de las actitudes y los patrones de actividad legislativa, muestra que las mujeres en general tienen una mayor probabilidad de iniciar legislación en asuntos de mujeres, hijos y familia, educación y salud. Esta investigación también entrega evidencia de que las mujeres legisladoras, en comparación con los hombres, tienen una menor probabilidad de presentar proyectos de ley sobre materias vinculadas al área económica, como las finanzas públicas, agricultura o economía. Es decir, temas considerados desde una perspectiva tradicional como dominios de los hombres. Otro hallazgo interesante de este estudio dice relación con la disparidad entre algunas actitudes y la conducta. Encuestas con legisladores de esos mismos tres países –Argentina, Colombia y Costa Rica– dan cuenta de que, por ejemplo, no existirían preferencias diferenciadas entre hombres y mujeres en temas como economía, salud o educación. Sin embargo, esas disparidades sí se observan en los patrones de actividad legislativa. Para la autora, lo anterior es ilustrativo de que las mujeres estarían marginalizadas en las instituciones legislativas al menos en los casos seleccionados en ese trabajo. Dicho de otra forma, esa marginalización las induciría a focalizarse en temas considerados como “femeninos” o tradicionalmente concebidos como dentro del rol de las mujeres. Esta idea de que esa situación de marginalización condicionaría la conducta legislativa, también es abordada por Htun, Lacalle y Micozzi en un artículo publicado en el Journal of Politics in Latin America. Estos autores analizan el caso de Argentina entre 1983 y 2007. Este trabajo, tiene además el valor de que incluye datos previos y posteriores a la introducción de la cuota de género para las elecciones parlamentarias (1991). Los autores presentan evidencia de que el número de proyectos de ley sobre temas de interés para las mujeres aumenta a medida que se incrementa el número de legisladoras en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el Senado de la Nación. Es decir, la introducción de las cuotas tuvo un efecto importante, ya que al aumentar el número de mujeres parlamentarias, creció el número de iniciativas legislativas que promueven temas de interés para mujeres. Sin embargo, la probabilidad de que esas iniciativas sean aprobadas disminuye, lo que sería, de acuerdo a los autores, un indicativo de marginalización legislativa de las mujeres. Esto remite a otra discusión, que se retomará más adelante, sobre la diferencia entre la toma de posición sobre temas feministas o de interés para las mujeres, y el cambio efectivo en la legislación.

Otros trabajos sobre el caso argentino parecen ratificar los hallazgos indicados arriba para temas específicos que se asocian a la representación sustantiva de las mujeres en la asamblea. Por ejemplo, con datos entre 1989 y 2007, Franceschet y Piscopo muestran que las mujeres legisladoras introducen una proporción mucho mayor de legislación sobre violencia contra la mujer, derechos reproductivos, cuotas y acoso sexual en comparación con sus colegas hombres. De igual forma, estas autoras confirman que la frecuencia de las iniciativas sobre derechos de las mujeres se ha ido incrementando de la mano con la “Ley de Cupos”, lo que se parece acentuar especialmente luego de que la misma comienza a ser implementada a las elecciones senatoriales.

Ahora bien, el caso argentino sugiere otro asunto de interés a considerar. Y es que el nivel de esfuerzo o énfasis que las mujeres despliegan en representar con más fuerza los intereses de las mujeres puede estar condicionado por otros factores distintos al género de los legisladores. En ese sentido, Kaitlin Senk ha demostrado que en Argentina aquellas legisladoras más experimentadas, y por lo tanto que estarían más seguras en sus escaños (esto es, tienen una alta probabilidad de ser reelegidas), se muestran más dispuestas a desviarse de las agendas de sus partidos para centrarse más en introducir iniciativas legislativas sobre derechos de las mujeres. Es decir, por si sola el ser mujer en la asamblea no habilitaría las condiciones para promover estas agendas con más fuerza. Si bien es un argumento persuasivo, cabe analizar más en profundidad su validez externa con datos de otras asambleas en la región.

Por otro lado, la comparación del caso de Argentina y Estados Unidos arrojó también interesantes resultados en una investigación publicada a fines de la década de 1990. Mark Jones analizó patrones de actividad legislativa comparando los registros de diputados y representantes en ambos países, y mostró disparidades en la conducta legislativa dependientes del género en los dos casos, específicamente en temas asociados a derechos de las mujeres, infancia y familia. Es decir, los patrones de representación sustantiva que se observan en casos como Estados Unidos se replican en el caso argentino, o viceversa. Un aspecto interesante de mencionar, y que matiza algunos de los supuestos y conclusiones de los estudios sobre el impacto de las cuotas, es que en Estado Unidos no existen dichos instrumentos para promover la llegada de las mujeres a las asambleas.

Si bien el caso argentino es el que ha recibido mayor atención, existen también interesantes contribuciones sobre otros países. Por ejemplo, un estudio pionero fue el Taylor-Robinson y Heath sobre el caso de Honduras publicado en Women & Politics en el año 2003. Las autoras examinaron dos instrumentos: las iniciativas legislativas y los discursos pronunciados en la asamblea durante los años noventa. Sus resultados muestran que las mujeres otorgaban mayor prioridad a los asuntos relativos a derechos de las mujeres en su actividad legislativa, pero no así a otros temas como infancia y familia. Ahora bien, en el caso de las intervenciones o discursos, ocurre algo distinto. Las congresistas de Honduras no solo mostraban mayor frecuencia de intervenciones sobre temas de derechos de las mujeres, sino que también en debates sobre infancia y familia. Por contrapartida, intervenían menos que los hombres en los temas tradicionalmente concebidos como masculinos.

En el caso de Colombia, la probabilidad de introducir proyectos de ley que afectan a las mujeres como grupo es 200% más alta que la de los legisladores hombres, como documentan Pachón y Lacouture. De ese modo, en dicho país ese patrón de mayor actividad legislativa en temas asociados a las mujeres puede incidir en una mayor representación sustantiva, a pesar de que esos proyectos no necesariamente se traducen en nuevas normas que modifiquen efectivamente la legislación. Al igual que en el caso de Argentina, ello sugiere las limitaciones que podrían existir para que las demandas de las mujeres logren materializarse en cambios efectivos.

Otros estudios de caso confirman estos hallazgos. En México, por ejemplo, la mayor presencia de mujeres legisladoras contribuye a una agenda legislativa más diversa, donde las mujeres parlamentarias son quienes introducen proyectos con perspectivas feministas sobre el rol de las mujeres en la sociedad y los derechos de ellas como grupo. Eso es documentado, por ejemplo, en un trabajo de 2014 de Piscopo. El mismo estudio también confirma que, incluso, las mujeres pertenecientes a partidos de derecha promueven con más fuerza que los hombres de esos mismos conglomerados los temas o asuntos con acento feminista, o bien participan de redes que tienen como objetivo robustecer la igualdad de género. El caso de Chile parece confirmar esta dinámica: si bien las mujeres de izquierda presentan más iniciativas de corte feminista que sus contrapartes de derecha, estas últimas presentan más proyectos de ley con enfoque feminista que los parlamentarios (hombres) de partidos de izquierda. Volveremos sobre ese punto en nuestro estudio sobre el caso específico de Chile.

Ahora bien, otras investigaciones sobre casos diferentes muestran que los patrones de representación de las mujeres legisladores no se restringen solo a temas clasificados como feministas o de interés específico de las mujeres. En ese sentido, una investigación sobre Brasil publicado recientemente por Scheidweiler, Sousa Oliveira, y Lopes de Sousa arroja resultados interesantes sobre la conducta legislativa de las mujeres. Los hallazgos indican que las legisladoras federales no se restringen a temas asociados a cuidado o tradicionalmente asociados a las mujeres, enfocándose también en temas usualmente dominados por los legisladores hombres, como economía o defensa.

Con un diseño de investigación alternativo, centrado no en la conducta individual de las legisladoras, sino en cómo actúan colectivamente, Johnson estudia la bancada feminista en el Parlamento de Uruguay. Lo interesante es que muestra cómo las mujeres se coordinan para promover los intereses de las mujeres a través de espacios colectivos dentro de la legislatura. A ese respecto, cabe señalar que grupos similares se han conformado para abordar materias específicas en la Cámara de Diputados de Chile, como la paridad en el primer proceso constitucional, o bien en el caso de Ecuador como bancada con actividad permanente para ver materias de interés para las mujeres. Este es, estimamos, un espacio donde los estudios legislativos sobre representación sustantiva deben abordar con mayor profundidad, de forma de identificar las dinámicas empíricas subyacentes a estas estrategias. Ello, bajo el supuesto de que existen limitaciones a la promoción de temas sustantivos para las mujeres cuando no se ha alcanzado lo que la literatura define como masa crítica.

Los discursos pronunciados en el hemiciclo también, como se adelantó, constituyen un tipo de acción parlamentaria donde se vería reflejada una dimensión observable de este tipo de representación. Estudios empíricos han mostrado que las mujeres también tendrían patrones discursos diferenciados en comparación con los hombres. Un estudio sobre Chile de Alemán, Barnes y Micozzi muestra que la conducta discursiva de las mujeres es diferente a la de los legisladores hombres en aquellas materias que afectan de manera más directa las vidas de las mujeres, lo que sería un indicador de mayor compromiso con la representación sustantiva de las mujeres.

Otra dimensión asociada a este instrumento, los discursos, que podría relacionarse con la capacidad de las mujeres parlamentarias en avanzar en representar los intereses de las mujeres como grupo, se refiere a las interrupciones que sufren en el hemiciclo. El estudio de Vallejo y Gómez sobre Ecuador presenta resultados que confirmarían que las mujeres tienen menos acceso a pronunciar discursos en la sala que los hombres, y además, suelen pronunciar discursos más cortos. Nuevamente, esto podría ser indicativo de la marginalización que afectaría a las mujeres en las asambleas democráticas, discutida anteriormente en esta contribución.

Otro nivel donde cabe referir estudios sobre este tópico es el subnacional. De hecho, la literatura también ha analizado la representación sustantiva a nivel subnacional para países como Argentina y México. En el último caso, un estudio de Freidenberg et al., analiza recientemente el papel que desempeñan las mujeres en las legislaturas subnacionales. Tomando como base una muestra de casi cincuenta asambleas entre 2014 y 2021, y como unidad de análisis las propuestas de cambio legislativo de los parlamentarios, los hallazgos indican que si existiría una correlación entre mayor o menor presencia de las mujeres y mayor o menor representación sustantiva. El estudio de Vázquez para el caso de Oaxaca entrega evidencia en la misma dirección. Tópicos o enfoques menos considerados para el análisis de la representación sustantiva pueden encontrarse en los hallazgos de estudios como Gendering Legislative Behavior, de Tiffany Barnes, donde demuestra con evidencia subnacional que las mujeres tendrían formas de representar diferentes a las de los hombres. En particular, tendrían mayor propensión a colaborar y construir redes de política pública en comparación con sus colegas hombres.

En suma, se observan patrones bastante consolidados sobre la representación sustantiva de las mujeres en las asambleas de América Latina. Sin duda, mayor evidencia sobre otros casos puede contribuir a avanzar en nuestro conocimiento sobre este objeto de estudio. Por ejemplo, sobre las dinámicas de representación de mujeres parlamentarias indígenas, lo que podría concebirse bajo la lógica de la interseccionalidad. De igual forma, más allá de si las mujeres presentan más iniciativas sobre temas de interés para su grupo, también cabe profundizar en otras actitudes o conducta política, como la mayor predisposición a construir redes de colaboración dentro de la asamblea, como documenta Tiffany Barnes, y que podría ayudar a problematizar fenómenos como la polarización y el bloqueo legislativo.

Andrés Dockendorff / Ricardo Gamboa / Carolina Segovia

En esta sección, nos concentraremos particularmente en el caso de Chile, analizado algunos elementos de la conducta de las parlamentarias mujeres entre 1990 y 2020. Analizamos este caso con mayor profundidad, ya que ha sido especial objeto de estudio por sus autores en los últimos años, habiendo producido interesante evidencia al respecto. En concreto, lo que sigue se basa principalmente en un trabajo de recolección de datos de los autores junto a Marcel Aubry (una parte de cuyos resultados fue publicado en 2022 en Representation), además de recoger evidencia de otra investigación reciente de los autores, como también de otros académicos.

Chile representa un caso de estudio muy interesante, en tanto el sistema político ha llevado a cabo innovaciones institucionales que buscaron impactar en la representación de las mujeres: la Ley de Cuotas de 2015 y la paridad en el fracasado proceso constitucional de 2021-2023. De hecho, el lema, “Nunca Más sin Nosotras”, enarbolado por activistas feministas y legisladoras principalmente de izquierda (pero no exclusivamente), buscaba relevar la importancia de que una eventual nueva constitución en Chile fuese electa bajo una fórmula que garantizara la paridad de salida: es decir, igual cantidad de integrantes de la Convención Constitucional según sexo. El supuesto era que solo la inclusión paritaria de la mujer garantizaría una adecuada representación de los intereses de ellas como grupo.

Ahora bien, más allá del contexto que vuelve interesante este caso, en esta entrada nos centraremos en la conducta legislativa de las mujeres chilenas, para testear si efectivamente ellas han sido, como legisladoras, agentes de la representación de los intereses de esos grupos. Para los estadísticos descriptivos que se adjuntan, se tomó como unidad de análisis todos los proyectos de ley iniciados a tramitación por diputados chilenos entre 1990 y 2020, llegando a ser más de 7.000 mociones (así se les denomina a los proyectos iniciados por los legisladores, y a los del ejecutivo se les llama mensajes).

Para testear, a nivel descriptivo, el argumento de que las mujeres representan más los intereses de ellas como grupo en el caso de Chile, se hacen dos pruebas: una primera prueba toma como unidad de observación las mociones presentadas por los parlamentarios. Para realizar este ejercicio, seguimos la clasificación del trabajo de Dockendorff, Gamboa y Aubry “Substantive Representation of Women’s Interests: Chile, 1990-2020”, que distingue cuatro categorías de mociones: a) Feministas: incluye a todas las mociones sobre igualdad de género, derechos reproductivos, y otras similares; b) Roles Tradicionales, que incluye a los proyectos que promueven el rol de las mujeres dentro de las familias o protegen a la familia. Incorpora también las que se consideran medidas conservadoras, como las que penalizan el aborto; c) Infancia, que agrupa a los proyectos que buscan proteger a los niños y niñas “fuera de casa”; d) Otros, que incluye a todos los proyectos sobre todas las demás materias (p. ej. economía, relaciones exteriores, defensa). En Chile, las mociones de los diputados pueden ser firmadas por hasta por 10 coautores.