DOI: 10.18441/ibam.25.2025.90.193-217

Violeta Sabater

Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de las Artes, Argentina

violeta.sabater16@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-3888-3602

Desde principios de la década del sesenta del siglo pasado, y con más fuerza durante la década del setenta y del ochenta, se expandieron y diversificaron en diferentes zonas geográficas del mundo discusiones, debates e ideas vinculados a la denominada segunda ola del movimiento feminista. Mediante su lema principal que enunciaba “lo personal es político”, se ponía de relevancia la complejidad de diferentes dimensiones como la del trabajo, lo doméstico, la maternidad, la escisión entre lo público y lo privado, la militancia política, y diferentes niveles de autoconciencia, entre otras cuestiones. Por otro lado, simultáneamente cobraban un espesor particular los procesos de migraciones y exilios como consecuencia de la instalación de las dictaduras cívico-militares a escala regional en América Latina (Fernández Bravo et al. 2003; Yankelevich y Jensen 2007; Roniger y Yankelevich 2009), desplazamientos producidos en una proporción importante desde este continente hacia países de Europa Occidental. Ambas dinámicas sociales se solaparon en relación con la conformación de nuevas subjetividades, en el marco de lo cual el pensamiento feminista desempeñó un rol central, y todo esto se desplegó de manera transversal en las series textuales de la cultura, incluyendo al discurso cinematográfico.

En este contexto –sobre todo a partir de mediados de la década del sesenta– las mujeres comenzaron a acceder gradualmente, aunque fuera de un modo apenas más amplio que en décadas anteriores, al rubro de la dirección cinematográfica, tanto en la región latinoamericana como europea –y, también, en otras regiones que exceden el alcance de este escrito–. En ese sentido, las películas dirigidas por estas cineastas se enmarcan en el desarrollo de la modernidad cinematográfica, y la emergencia de los denominados “Nuevos Cines” en ambas latitudes, con diferentes características según cada caso, vinculadas en líneas generales a la relevancia de una poética autoral, la mostración mediante diferentes procedimientos de la instancia narrativa, y la introducción de nuevos elementos discursivos para establecer vínculos complejos con la realidad histórico-social.1

Desde épocas anteriores, desplazamientos geográficos entre países, acrecentados por las revoluciones industriales y luego la modernidad, se emparentaron con cierta literatura en la que se insertaron las mujeres, como, por ejemplo, el caso de Flora Tristán y su libro Peregrinaciones de una paria (1838), y otras mujeres europeas que viajaron a Latinoamérica. Según Szmuruk y Torre (2018), las redes y vínculos que muchas mujeres establecieron en otros países de la región en aquella época, sus cartas y proyectos en común, y el universo simbólico que compartían traspasaron las fronteras de las naciones. De ese modo, “a través de la literatura de viajes, las mujeres volvieron visible un mundo cada vez más complejo a causa de las relaciones de poder y del desplazamiento” (194). Emergieron en esta literatura cuestiones vinculadas a la alianza entre clases, la división entre lo público y lo privado, entre otros temas.

En cuanto a la situación particular del exilio de los setenta, aunque de manera muy dispar en cada caso, se constituyeron redes y vínculos de mujeres en el exterior cuyos debates se encontraban claramente marcados por las discusiones de la década vinculadas a la domesticidad, al trabajo y a la maternidad. Tarducci (2021) explica que, en París, por ejemplo, se conformó el Grupo Latinoamericano de Mujeres en 1970, compuesto por latinoamericanas exiliadas, y de modo similar sucedió en Barcelona, con una dinámica de lo que se denominó comúnmente como “grupos de autoconciencia”. La autora resalta diferentes situaciones en relación con lo que significó el exilio como experiencia para las mujeres latinoamericanas, tanto en sus aspectos positivos o más “liberadores” –por ejemplo, la existencia de las guarderías en Suecia les permitió la posibilidad de trabajar y/o estudiar más horas, o también sus acercamientos a los diversos movimientos feministas en Europa–, como en sus dificultades y desventajas –la urgencia de optar por trabajos mal remunerados, o vinculados a tareas de cuidado, del mismo modo que la continuidad de estas tareas en su vida cotidiana, aspecto que se ve manifestado en cartas personales producidas y recibidas por exiliadas argentinas, que “remiten a la extenuación por las jornadas de trámites burocráticos, estudio, trabajo y maternidad, en el caso de algunas, siendo muy jóvenes” (Ortuño Martínez, citada en Tarducci 2021, 183)–.

Según otro testimonio recopilado por la misma autora, una exiliada en París hace referencia a manifestaciones multitudinarias por el aborto, y la importancia que tuvo en su vida el contacto con el movimiento feminista francés. Una tensión recurrente que aparece en testimonios de mujeres exiliadas, es la del feminismo y la militancia político-partidaria. “V”, en Barcelona, “se encontró con mujeres para las cuales optar por el feminismo era renegar de su pasado militante en organizaciones políticas. ‘Pareciera que no se podía convivir con ambas opciones. Una cosa o la otra’” (Ortuño Martínez, citada en Tarducci 2021, 192).

Sobre este mismo tópico, Marina Franco (2009) considera a la dimensión de género como un elemento nodal de las experiencias del exilio, particularmente de argentinas y argentinos en Francia, derivado de la realización de un importante conjunto de entrevistas a quienes atravesaron esa situación. La autora sostiene que la misma idea de género es “una noción nativa, de los propios actores” (129). En el desglose que realiza de estas entrevistas, las vivencias del exilio relatadas hacen énfasis en los roles que asumían tanto mujeres como varones, muchas veces ligados a roles preestablecidos, pero que a su vez ponían en crisis o cuestionaban esos mismos roles en la cotidianidad, generando incluso una redefinición de roles dentro de los vínculos de pareja. En este sentido, sostiene que “situaciones que podrían haber sido eventualmente iguales en la Argentina o en el exilio, en el nuevo contexto –en contacto con otras realidades y lejos de los marcos culturales previos– pudieron adquirir un valor diferente […]” (137).

Estos cambios se fundan en un movimiento doble que se produce en interrelación: las transformaciones producidas por las nuevas dinámicas internas de los emigrados y emigradas en el contexto de exilio y los efectos del encuentro con realidades distintas en las sociedades de recepción (Franco 2009, 134-35). La autora resalta que las prácticas y experiencias cotidianas de las mujeres “significaron un aprendizaje político, lo cual, a su vez, pudo tener efectos tanto en los espacios privados como públicos y en la escisión tradicional entre unos y otros” (143). Entre varios de los hechos y temas que aborda, uno es la creación de organizaciones nuevas definidas como “organizaciones del exilio”, con el objetivo de informar y denunciar la situación argentina en dictadura y las violaciones de derechos humanos. Dentro de estos comités, subsistieron estructuras de organizaciones políticas previas, aunque no se instalaron “dirigentes de primera línea”, por lo cual prevaleció la presencia de cuadros medios y bajos de organizaciones anteriores, y las mujeres fueron partícipes activas de estos comités.2 Además, al igual que se mencionaba más arriba, Franco (2009) también releva la importancia del encuentro con la militancia del movimiento feminista en los países de recepción, en el caso francés con fuerte impacto en las chilenas y brasileñas exiliadas a partir de comienzos de la década del setenta, y en las argentinas desde mediados de esta década.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en este artículo abordo una selección de films dirigidos por cineastas mujeres de Argentina y Chile, que comenzaron a filmar en la década del setenta: Eva Landeck, Valeria Sarmiento y Marilú Mallet. Estas realizadoras, además de insertarse en la práctica cinematográfica en vinculación –aunque fuera tangencial– con espacios políticos de realización o político-partidarios,3 se vieron forzadas al exilio a países de Europa Occidental –particularmente Alemania y Francia– y de Norteamérica –Canadá–. Dos de las películas de directoras latinoamericanas que se abordan aquí, filmadas durante la primera mitad de la década del setenta, no fueron realizadas en situación de exilio –aunque posteriormente las cineastas atravesaron esta situación. En ambos caso, se trata, sin embargo, de las primeras realizaciones audiovisuales de directoras cuya producción se verá condicionada por las dictaduras cívico-militares de esos países, y en las cuales se plantean los principales motivos temáticos y estéticos de sus obras. Los films presentan, a grandes rasgos, un carácter mayormente experimental, con una intervención directa sobre el material fílmico (por ejemplo, sobre el color de la imagen), el montaje de diferentes materiales de archivo y una insistencia sobre el desplazamiento espacial de personas/personajes femeninos.

El análisis tiene además la intención de subsanar vacíos historiográficos y conceptuales vinculados a la aún pendiente revisión de films de cineastas mujeres de este período en Latinoamérica –en conjunto con otros trabajos que han emprendido esta tarea como los de Cavalcanti Tedesco (2022), Kratje (2023) y Visconti (2021)–, reflexionando sobre su obra y trayectoria desde nuestra contemporaneidad. Para el abordaje de este corpus, propongo vínculos con películas dirigidas por cineastas alemanas, en función de comprender el impacto que el proceso del exilio, los desplazamientos y la circulación de ideas del movimiento feminista tuvieron en las diferentes instancias de la realización cinematográfica de las cineastas del período, además de reconocer sus especificidades. En este diálogo, se retoman conceptos planteados por el feminismo materialista francés, corriente teórica que emergió al mismo tiempo que las películas fueron filmadas, y que, desde la perspectiva de este trabajo, permite comprender las dinámicas del cuerpo en el espacio fílmico, y su funcionamiento articulado con la subjetividad, como elementos analíticos nodales para el estudio de los films.

El artículo se estructura en diferentes apartados. En el primero se recuperan algunas producciones audiovisuales de realizadoras alemanas, observando ciertas características compartidas. A continuación, en una segunda sección se examina a la década del setenta como un momento de hito, quiebre y renovación para la producción teórica del movimiento feminista en sus diferentes ámbitos, atendiendo a la permeabilidad de las discusiones feministas en la práctica y teoría cinematográfica. Por último, en la tercera sección se desarrolla un análisis textual de las películas de las realizadoras de Argentina y Chile, a partir de la integración de los conceptos mencionados y reconociendo las particularidades que se presentan en cada caso. Este análisis se direcciona principalmente a las formas visuales que adquiere el desplazamiento del cuerpo en el espacio fílmico y las acciones que realiza sobre él, así como la construcción de espacios subjetivos alternativos al otorgado por el verosímil realista en diferentes modalidades.

En ciertos films del cine europeo dirigido por mujeres de las décadas del setenta y del ochenta, las temáticas referidas atravesaron las narrativas de diferentes maneras. Si bien algunas de las directoras en cuestión no se definían como feministas –aunque otras sí lo hacían, del mismo modo que se agruparon en colectivos de mujeres cineastas– en las películas se puede observar con claridad la presencia de discusiones sobre la autonomía, la maternidad, la dicotomía público-privado, la identidad y los vínculos afectivos entre mujeres. El caso del cine alemán resulta un ejemplo muy rico en cuanto a este aspecto, aunque no fue quizás de los más revisitados o analizados en relación con el cine latinoamericano. En el marco del surgimiento del Nuevo Cine Alemán, realizadoras y teóricas del cine se agruparon en un colectivo nucleado en la revista Mujeres y cine [Frauen und Film], en 1974 –además, única revista feminista de crítica de cine que surge regularmente en Europa (Rosés 1991)–, creada por la directora Helke Sander. Los títulos de sus números variaron entre, por ejemplo, “Psicoanálisis y cine”, “Vanguardias y Experimentos”, “Mascarada”, “Masoquismo”, “Sobre la estética del cine fascista”, “Sexismo en los medios de comunicación”, entre otros. En el grupo de realizadoras del período se pueden incluir a la directora mencionada anteriormente, como a Margarethe von Trotta, Ulrike Ottinger, y Helma Sanders-Brahms.

Helke Sander, la fundadora de la revista mencionada, fue además una conocida activista política. En los comienzos de su carrera filma cortometrajes y mediometrajes, desde fines de los sesenta, y en el año 1971 filma el mediometraje Un premio para Irene, el cual narra la historia de Irene, una madre soltera y trabajadora de una fábrica de lavadoras, que lucha por la paridad salarial. En palabras de la directora:

La película describe tanto la situación en el hogar como en el trabajo, así como los conflictos que surgen entre ambos. Un premio para Irene se concibió como una crítica a las películas sobre trabajo que se hacían en la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín en aquel entonces, películas que solo se centraban en la situación laboral y no en la de las mujeres […].4

Aunque no se ha podido acceder hasta ahora a su visualización, se ha recabado información acerca de la temática y declaraciones sobre el film. Por ejemplo, en un resumen incluido en la página web del Instituto Goethe de Gran Bretaña, se describe:

Irene trabaja arduamente en la fábrica durante el día y cuida de sus dos hijos, a quienes cría sola, en el tiempo libre. Concebida como una crítica a la ‘película obrera berlinesa’, que excluía la situación de las mujeres y se limitaba únicamente a la vida fabril, la directora Helke Sander formula por primera vez la conexión entre la vida pública y privada. En la película, la explotación de las trabajadoras de la fábrica termina con la destrucción colectiva de una cámara que las monitorea en el trabajo.5

Es interesante prestar atención a las características de este mediometraje, ya que su primer largometraje incorpora una temática y concepto similar. Realizado en 1978 y titulado La personalidad reducida por todas partes: Redupers, aunque se cataloga como ficción, tiene varias filiaciones con el registro documental, acentuado por la presencia de su voz en off desde la secuencia inicial. Se narra la historia de Edda, una fotógrafa –interpretada por la propia directora y que funciona como su alter ego–, madre soltera, que trabaja de manera independiente vendiendo fotografías para diarios y revistas, lo que le permite ganar un módico salario para mantenerse. Junto a un grupo de mujeres fotógrafas, obtienen un subsidio de parte del Senado de Berlín occidental para retratar la ciudad a través de su lente, y darle lugar a la perspectiva de la liberación de la mujer en el país.6 El colectivo de fotógrafas de la historia decide, en cambio, centrarse en la existencia del Muro de Berlín y la división de la ciudad, en función de lo que simbolizaba esta división para su vida y la cultura y las posibles metaforizaciones de esta. Las artistas realizan así intervenciones urbanas y acuden a diferentes espacios institucionales para presentar su proyecto, mientras cuidan mutuamente de los hijos de las otras y se relevan en esta tarea para poder realizar sus trabajos. El film se vale constantemente de diversos travellings sobre la ciudad con el acompañamiento de la voz en off de la directora, de modo que el desplazamiento y el recorrido del espacio público bajo su mirada es un aspecto recurrente, de forma alternada con el espacio de su departamento en el cual convive con su hijo pequeño.

Es importante mencionar que la directora cumplió un rol central como activista al fundar, a principios de 1968, con otras feministas socialistas, el Consejo de Acción para la Liberación de la Mujer. En septiembre de ese año, expuso frente a la convención de la Federación de Estudiantes Socialistas en Frankfurt problemáticas vinculadas al movimiento de mujeres emergente: la noción de patriarcado, la escasa presencia de mujeres en posiciones de poder, la implicación política de la vida personal, entre otros (Altbach 1984). A partir de comienzos de 1970 hubo un crecimiento aún mayor del movimiento feminista en Alemania: en 1971 se realizó una campaña de alcance nacional para la legalización del aborto, a la par del surgimiento de publicaciones periodísticas con un eje centralmente feminista como la revista Emma.7

Margarethe von Trotta, por otro lado, fue una de las directoras más reconocidas, realizando películas que tuvieron repercusión internacional importante, como Las hermanas alemanas (1981)8 o Rosa Luxemburg (1986), ambas ficciones en las cuales se entrelazan militancia política y subjetividades de mujeres. En codirección con el cineasta Volker Schlondorff, dirige el largometraje El honor perdido de Katharina Blum (1975), en el que Katharina, la protagonista, es asediada por difamaciones de la prensa amarilla de Alemania –se realiza un paralelo con el periódico Bild-Zeitung, uno de los diarios alemanes de más tirada diaria en Europa– luego de pasar la noche junto a un desconocido al que la prensa y el gobierno acusan de “terrorista”. Se cuenta así un arco narrativo del acoso periodístico que sufre el personaje de Katharina y cómo transita de la pasividad o la resignación hacia una defensa de sí misma que la lleva a la acción. En la película hay una utilización recurrente del primer plano –sobre todo del rostro de la protagonista– a través de notorios zoom in y marcados movimientos de cámara, que ponen en escena la asfixia que sufre Katharina enmarcando el relato desde su punto de vista, y una representación distanciada de los personajes.

Su primer largometraje dirigido en solitario, El segundo despertar de Christa Klages (1978) –el mismo año en que Sander dirige su ópera prima– narra la historia de Christa, madre soltera y encargada de un centro de cuidado de niños y niñas huérfanos de bajos recursos. En búsqueda de dinero para que el lugar pueda mantenerse, roba un banco y huye. Luego de una breve secuencia introductoria que incluye los créditos iniciales, en la que Christa se encuentra sentada sobre un bolso en un departamento vacío, emerge la voz en off de ella dando comienzo a la secuencia posterior –a modo de flashback–, en la que Christa y su amigo abordan un tren hacia un pueblo agrario para evitar ser encontrados por la policía. El personaje de Christa atraviesa diferentes vicisitudes a lo largo del film en las cuales debe constantemente relocalizarse geográficamente, lo que implica a su vez desplazamientos sobre su propia identidad. La utilización constante del flashback como parte del recuerdo de los personajes protagónicos en las películas de Trotta –tanto en Las hermanas… como Rosa Luxemburg y otros films– y también de secuencias oníricas, las elipsis narrativas y la fragmentación son algunas de sus marcas estilísticas.

El film Pasaje sin retorno (1979) de Ulrike Ottinger presenta la historia de una mujer de nombre desconocido que arriba a Berlín con el único objetivo de emborracharse durante el día y la noche. Lo cómico, lo absurdo, lo onírico y el elemento antirrealista son característicos de esta película, casi sin diálogos, con una marcada estilización en la composición de los planos. Aunque por cuestiones de extensión no se profundizará sobre el análisis de la película, es relevante mencionarla en cuanto a la conjunción de desplazamiento, movilidad y construcción o mutación de la propia subjetividad.

En línea con un panorama breve de algunas películas importantes para el análisis, otro film relevante es el de la cineasta belga Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), que relata las tareas cotidianas y domésticas de una mujer joven en Bruselas, y su trabajo como trabajadora sexual, a través de largos planos secuencia y una cámara mayormente fija.9

Siguiendo a Luisina Bolla (2021), el año 1970 constituye un hito, ya que se publican tres textos que “reconocen la existencia de una relación de dominación social basada en el sexo, construida principalmente en el seno de la familia, pero proponen diferentes interpretaciones al respecto” (27), estos son: el ensayo de Christine Delphy titulado “El enemigo principal” en la revista francesa Partisans, el libro de Kate Millett, Política sexual, y el de Shulamith Firestone, La dialéctica del sexo. El libro de Bolla, Feminismos materialistas (2021), constituye un texto central para el análisis de la corriente denominada feminismo materialista francés, integrada por Delphy y otras pensadoras que se agruparon en la revista Questions Féministes a partir de 1977: Nicole-Claude Mathieu, Collette Guillaumin, Monique Wittig y Paola Tabet. La autora presenta un abordaje de la teoría de esta corriente, que no había sido estudiada exhaustivamente y en conjunto. La corriente materialista constituye un “corpus sistemático de obras y conceptos, una producción polifónica escrita entre varias manos y voces a lo largo de varias décadas, desde los albores de 1970 hasta la actualidad” (Bolla 2021, 11), y resulta relevante para el presente escrito por diferentes motivos. Por un lado –además de su solapamiento temporal con la realización de los films a abordar–, por su enfoque particular sobre el trabajo como eje central para pensar las desigualdades entre los géneros,10 es decir, el modo en que se asignan socialmente ciertos trabajos a ciertos géneros, así como el énfasis sobre la materialidad o la materialización de relaciones sociales y relaciones de opresión, y la idea de esta materialidad entrelazada con el cuerpo como una anatomía política (Mathieu 2013 [1991]), que también refiere a la conciencia individual.

Sobre la primera cuestión, se atenderá al concepto de modo de producción doméstico acuñado por Delphy (1977 [1970]) en el ensayo mencionado, planteado por la autora como un sistema autónomo del modo de producción capitalista, ya que implica un conjunto de relaciones de producción que existen con anterioridad a este. El trabajo realizado en el marco de este modo de producción se atribuyó y atribuye mayormente y principalmente a las mujeres, y produce la explotación familiar/patriarcal, a la que define como opresión principal. En ese sentido, explica la autora,

el descubrimiento del trabajo doméstico no puede estar disociado de la denuncia de su gratuidad […] era necesario que fuera visto en conjunto, como trabajo y como trabajo no-remunerado, es decir, como explotación (Delphy, citada en Bolla 2021, 38).11

Es decir, en el modo en que se materializan estas relaciones sociales y de trabajo, se producen sujetos sexuados, mujeres y varones, que disponen de manera desigual de su tiempo, su cuerpo, su salario, entre otras cuestiones.12 En ese sentido, la modificación de estas relaciones sociales permitiría la modificación en el modo en que los sujetos se producen de manera sexuada, como una característica inteligible y estructurante de lo social. De esta manera, esta corriente feminista propone un análisis antinaturalista de la categoría de sexo (Bolla 2021).

En este punto, es importante mencionar que la década del setenta fue también aquella en la cual emergieron textos fundamentales de la teoría fílmica feminista, como el ensayo de Mulvey (1975) sobre la mirada cinematográfica. Partiendo de definiciones psicoanalíticas sobre el placer de ver y la escopofilia, la autora desarrolla una larga conceptualización sobre el concepto de “mirada masculina”, articulada de manera heteronormada principalmente en el cine clásico de Hollywood y su estructura narrativa. El cuerpo femenino funciona así como objeto de consumo y de deseo, mientras que el sujeto masculino es quien posee de manera activa la mirada y el desarrollo de la acción. A su vez, esta narrativa se sostiene sobre un sistema de identificaciones en el cual la instancia espectatorial se asume en el lugar del protagonista varón, lo que refuerza y cierra el sistema de miradas establecido por estos films. Esta propuesta teórica tuvo una importante influencia en la teoría feminista sobre cine y en el desarrollo cinematográfico posterior, aunque luego fue reformulada o discutida en distintas ocasiones. Teresa de Lauretis (1996) plantea posteriormente –aunque ya en un contexto diferente al de la década abordada–, la concepción del género como tecnología, es decir, el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales de los seres humanos. En este sentido, el cine cobra una especial relevancia. En otro texto, de Lauretis (1992) reflexiona sobre el cine dirigido por mujeres desde la década del setenta,13 particularmente en Estados Unidos y Europa, considerando la sucesión de dos momentos en la cultura cinematográfica feminista: un primer período signado por presentar imágenes realistas de mujeres para registrarlas hablando de sus experiencias de la vida real, “caracterizado por una mezcla de toma de conciencia y de propaganda” (257), seguido por un segundo momento en el cual la preocupación por el lenguaje de la representación como tal se convirtió en el elemento predominante, lo que llevó al interés por los principios estéticos. Esto, explica la autora, implica además la construcción de un espectador heterogéneo, de modo que se pueda “ver la diferencia de forma diferente”, desplazar el énfasis crítico al eje de la visión en sí misma y a los modos de organizar la visión y la audición en la producción de la imagen (266-267).

Por otra parte, la autora norteamericana Julia Lesage (1978) escribe paralelamente sobre el documental feminista como género, “su estética, uso e importancia” y su relación con el movimiento de mujeres del período. En ese artículo, se concentra en el análisis de este tipo de documental producido en Estados Unidos durante la década del setenta, y en el dinamismo o entrelazamiento entre las esferas pública y privada a través de diferentes elecciones narrativas.14 En suma, es posible observar que la década del setenta constituyó un período de debates teórico-prácticos feministas robustos, instalándose temáticas particulares en agenda en diferentes áreas y disciplinas, de las cuales se han retomado sólo algunas en este apartado.

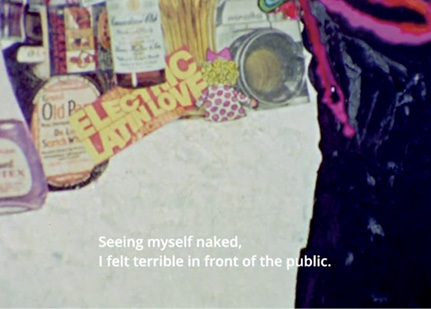

Para pensar de qué modo dialogan los conceptos sobre feminismo y materialismo antes desarrollados con el análisis de los films propiamente dicho, se analizan primero dos películas de la realizadora chilena Valeria Sarmiento. Su carrera cinematográfica comenzó a principios de los años setenta, durante el período del gobierno de la Unidad Popular, y a partir del golpe de Estado de 1973 debió partir al exilio: primero permaneció unos meses en Alemania,15 y luego se instaló definitivamente en París –donde continúa viviendo de manera intermitente hasta la actualidad–. El primer cortometraje que dirigió fue el documental Un sueño como de colores (1972), un tiempo antes del golpe, y fue recuperado recientemente por la Cineteca de la Universidad de Chile. Este film comienza con la cámara haciendo un paneo en primer plano sobre una pintura, un collage, donde abundan recortes de revistas de colores, figuras indeterminadas, bocas y flores. Se resalta la materialidad de la pintura en los trazos, aunque no se llega a ver su totalidad, solamente fragmentos que recorta el encuadre mismo de la cámara. Al mismo tiempo, una voz en off femenina cuenta que tuvo un sueño: tenía doce años, y salía de un escenario desnudándose mientras bailaba. Luego de este comienzo, se ve un escenario vacío, con un fondo negro del cual sale una mujer con un vestido rojo, que baila al ritmo de una canción. Esta mujer –que en los créditos se lista como Eva Link– aparece a continuación con un vestido de colores estridentes, habla del desnudo como su profesión y como arte. Seguido a esto, se muestra un dibujo de un cuerpo de espaldas con una malla rosa, sobre el cual se inscribe el título de la película.

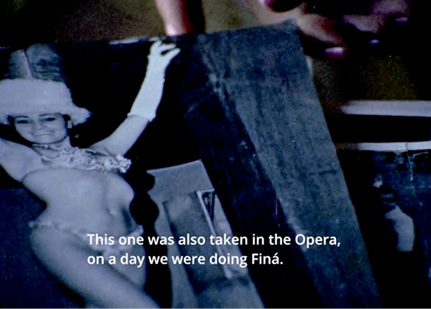

En el living de su casa, se retrata ahora a July Montrake, en un plano medio, en el comedor, quien habla de su jornada de trabajo de más de doce horas, trabajo al cual ella denomina como artista. Enseguida revisa fotografías, que la cámara registra, de ella en diferentes situaciones: con una galera y unas plumas haciendo un número en un teatro, otra del día de su casamiento con su madre, otra en el colegio, a sus trece años. Desde este momento hasta el final de la película, esta mujer será registrada en el comedor de su casa mientras hace referencia a distintos aspectos de su vida: en sus propias palabras, “las posibilidades que le dio su trabajo de comprarse sus propias cosas”, criando a sus hijos sola luego de haberse separado de su marido. También aparecen su madre y sus hijas. Mientras que la primera parte filmada, vinculada al ámbito de la ensoñación y un espacio y un tiempo en cierta medida fantasiosos, es en colores, con un carácter saturado, el registro del relato de July es en blanco y negro (que permanece hasta el final del film). La reconstrucción que se realiza de la figura de esta mujer alude a una joven de clase baja, que se mantiene por su cuenta a través de su trabajo en el club nocturno de streaptease. Se realizan cortes constantes de primeros planos de su rostro, sus manos, los rostros de sus hijas o de sus muñecas, en conjunto con paneos del living de la casa: los muebles, los objetos, las fotografías. El cortometraje finaliza con un plano general de un grupo de feminidades en un club nocturno desfilando, vestidas con lentejuelas, guirnaldas y plumas.

En primer lugar, la configuración del espacio se alterna entre la casa y los escenarios de clubes nocturnos. El registro de estas mujeres en espacios domésticos y laborales/nocturnos, indagando en sus fotografías, sus vínculos y su vida personal –y el acercamiento, la proximidad de la cámara con July–, presenta un contraste con el cine político documental latinoamericano producido en su contexto de realización, volcado centralmente sobre el espacio público. En este caso, el modo de producción doméstico entra en superposición con el trabajo realizado por July por fuera del mismo, pero no se excluyen mutuamente. Hay una clara intención por parte de la directora de darle “visibilidad” a los trabajos de la esfera doméstica y de cuidados que la protagonista del corto debe desenvolver, a la vez que la explotación que sufre en su espacio laboral, en el marco de los planteos de la izquierda tradicional del período y del documental realizado en esos años16 en donde este debate no se encontraba presente.

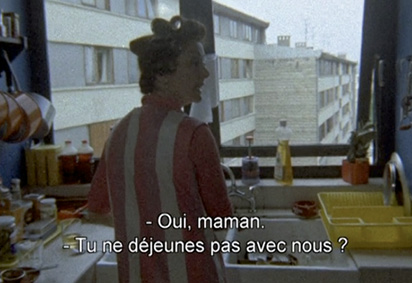

Su siguiente película, La dueña de casa, filmada en 1975, en París, tiene algunos puntos en común con su primer cortometraje, aunque se trata de una ficción. Toda la acción se desarrolla en el interior de la casa de Inés, una mujer de clase media en Santiago de Chile, unos días previos al golpe de Estado, mostrando la cotidianeidad de un ama de casa –cuya orientación ideológica se evidencia claramente en oposición al gobierno de la Unidad Popular– y su empleada doméstica. En este caso, predominan los planos secuencia: largos planos en los que alguna de las mujeres se encuentra maquillándose en el baño, lavando los platos, limpiando los muebles. Las acciones y los objetos en el espacio cumplen un papel importante para la construcción del mundo de ama de casa: la televisión, donde Inés comenta con sus hijas el capítulo de una telenovela, el living donde se sienta a coser, la cocina. Puede pensarse que estos planos secuencia, en cierto sentido, en su extensa duración, deconstruyen y desnaturalizan las propias acciones allí realizadas. El fuera de campo –que alude al contexto social– solamente está presente a través del sonido y de algunos monólogos de los dos personajes, por ejemplo, en la presencia del sonido de manifestaciones que se escucha desde el balcón, o del bombardeo a la Moneda que se repone hacia el final, desde la ventana. Durante varias secuencias, el personaje de Inés, la dueña (mientras lava o cose, por ejemplo), habla sola o monologa, lo que genera, por un lado, un efecto de mayor interpelación hacia las y los espectadores, y por otro, una referencia a la cámara en un rol observacional –como si hubiera una conciencia, dentro del mismo desarrollo de la narración, de que la cámara estuviera allí–. Se puede pensar, en cierta medida, en un acercamiento de la ficción al documental.

En las acciones y vivencias cotidianas que se figuran sobre el personaje de Inés, se presenta además una manera de pensar y de actuar, un sentido común asociado a la derecha. La directora se ocupa de mostrar hacia el interior de esta casa, los discursos y modos de actuar de Inés, replicado a otras mujeres, que defendieron el golpe. En su análisis sobre lo que Margaret Power (2005) define como la mujer de derecha en el contexto del país chileno en los años anteriores al golpe de Estado, la autora hace énfasis en descartar la idea de que ésta se constituyó simplemente con referencia a su estatus económico, y explica que la derecha articuló y proyectó los valores que la representaban. Sostiene que

para muchas mujeres, su identidad de género, su papel de madre, el que ellas creían que el gobierno de Allende desprestigiaba, definía sus votos y su apoyo político para la oposición […] Cuando las mujeres derechistas marcharon en contra de Allende, negaron sus motivaciones políticas y se definieron sólo como madres que actuaban para poder asegurar el bienestar de sus familias y de su nación (Power 2005, 4-5).

En este sentido, la película expone de cierta manera cómo la defensa de esa identidad normativa funciona en una clave política en cuanto al contexto –y en ese sentido, se puede entrelazar con el concepto de anatomía política mencionado anteriormente–, refuerza la “opresión principal” y a su vez supone una opresión interclase, en el caso del personaje de la empleada doméstica. A través del plano secuencia y de la descomposición de las acciones que realizan tanto Inés como su empleada, se hace énfasis en la materialidad del funcionamiento esas relaciones sociales.17

El tópico laboral es un tema que también se encuentra presente de forma particular en un film de la realizadora argentina Eva Landeck, el cortometraje titulado El empleo (1970). Landeck fue una realizadora argentina que dirigió su primer cortometraje en el año 1966, luego de estudiar en la Asociación de Cine Experimental y en el Sindicato de la Industria Cinematográfica (SICA), en un contexto en el cual algunas mujeres comenzaron a dirigir cortometrajes, vinculados en algunos casos a iniciativas universitarias/educativas y en otros de manera independiente, tanto ficciones como documentales. Si bien en su cortometraje anterior Horas extras (1967) ya abordaba la problemática del trabajo, y narraba la historia de las imaginaciones y ensueños de un hombre luego de una larga jornada laboral, El empleo (1970) comienza con una escena en que, quien será la protagonista, es despedida de su trabajo en una oficina y va en búsqueda de una nueva oferta laboral, una vacante a cubrir en una empresa. La escena se construye desde el inicio desde el punto de vista de Inés, a través de una secuencia en movimiento subjetiva en la que la protagonista se encuentra subiendo unas escaleras hacia una oficina, donde finalmente le comunican que se quedará sin trabajo por reducción de personal. Esta construcción fuertemente subjetiva del film continúa a lo largo del desarrollo de la trama mediante la puesta en escena de las imaginaciones de Inés, mientras viaja en subte hacia la empresa en la que la podrían entrevistar.

El cortometraje se ubica en un registro de comicidad, absurdo, y en clave onírica, ya que una parte del relato la ocupan los eventos de la imaginación de Inés, que se introducen gradualmente en la narración. A partir de un viaje subte en el cual se dirige a la entrevista por el nuevo trabajo –que finalmente resulta sin éxito–, se suceden distintas escenas vinculadas a su interioridad, en las cuales, una de las últimas consiste en la aparición de una doble de ella misma, que se suicida con un revólver en la calle. Inés está duplicada dentro del cuadro y se ve a sí misma realizar este acto, así como se ve luego tendida en el suelo. En ese momento su mirada se distrae con un colectivo que pasa a su lado, al cual ella aborda y se da fin al cortometraje.

Es interesante y sugestivo el vínculo que establece el personaje de Inés, primero con el espacio público –y particularmente el medio de transporte como medio de movilidad–, un espacio que está reconstruido y a la vez puesto en crisis a partir de la dinámica de la imaginación subjetiva –es decir, ese espacio público se configura en tanto parte de la imaginación de Inés–. A su vez, otro elemento que se destaca es la “duplicación” o el desdoblamiento identitario de Inés, en el cual una versión de ella mata a la otra, lo que podría llevar a preguntarnos: ¿qué implicancias puede tener la introducción de esta escena en el marco del trayecto de la protagonista en búsqueda de trabajo? ¿En qué medida la protagonista imagina que debe dar paso a una nueva subjetividad, desligándose de otra, para insertarse nuevamente en el mundo laboral?

En este caso, la acción concreta de ir en búsqueda de un trabajo resulta en cierto punto evadida, y se encuentra mediada por la imaginación, desviada hacia otro campo visual vinculada a lo subjetivo.18 Podemos seguir, en ese sentido, las precisiones que retoma Bolla (2021) sobre una de las feministas materialistas, Nicole-Claude Mathieu:

[…] se despliegan una serie de mecanismos materiales y simbólicos que construyen los cuerpos en su sentido más amplio, que los ‘marcan’ y que propician disposiciones tanto físicas como psíquicas. Se constituyen de esta forma anatomías políticas, cuerpos siempre ya significados y atravesados por las relaciones de poder que instituyen ciertas condiciones de inteligibilidad de lo ‘humano’ (Bolla 2021, 55).

Este concepto remite así a tres campos interrelacionados: el trabajo, la sexualidad y la conciencia. En relación con esto, en la narrativa del film de Landeck pareciera observarse que trabajo y conciencia no pueden separarse ni aislarse, y que incluso en el desvío de lo imaginativo y la constante dilación, por diferentes causas, del posible acceso al trabajo, la subjetividad se pone en juego desde su carácter productivo. En la configuración de lo imaginativo, hay a la vez una dispersión, pero también un trabajo activo, productivo y creativo de la conciencia, que podría implicar una nueva “anatomía”, o una reformulación de ésta, con una mayor capacidad de agencia. Debe mencionarse, además, que este cortometraje fue realizado durante el período de dictadura militar de Juan Carlos Onganía en el país, lo que considero se trata de un factor influyente en relación con el modo en que el espacio público podía ser (o no) representado, configurado, así como la forma en que los sujetos se desplazaban dentro de él.19

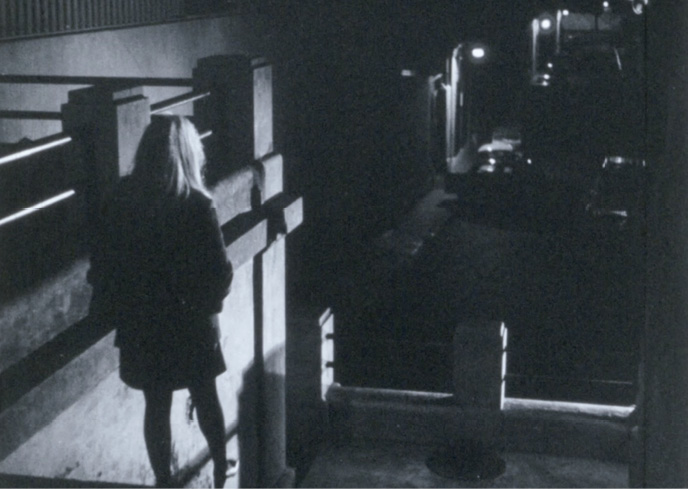

La conciencia, comprendida en este marco, refiere a la construcción de subjetividad. Unos años después a los cortometrajes, la cineasta chilena Marilú Mallet, encontrándose exiliada en Quebec, realizó el film Diario inconcluso (1982). Al igual que Valeria Sarmiento, Mallet comenzó a filmar una serie de films desde principios de los setenta, algunos cortometrajes y otros largometrajes, como Amuhuelai-mi (1972), Lentamente (1975), Los Borges (1978), entre otros. En el fragmento inicial de Diario inconcluso, acompañado por la voz over de Mallet, la cámara –a través de un plano secuencia subjetivo– se interioriza desde afuera en su propia casa y va recorriendo diferentes espacios y ambientes, y la directora relata el contexto de la situación en la que se encuentra. Esta disyunción entre la voz y la imagen se va a dar a lo largo de toda la película. El espacio de la casa funciona como un lugar de autorreconocimiento: allí es donde se preservan sus afiches, fotografías, las pinturas de su madre, los objetos que refieren a su vida en Chile.20 Los exteriores, en otro sentido, están en mayor medida configurados por largos travellings en rutas o calles nevadas y autos en movimiento, de modo que adquiere una mayor pregnancia la característica de la movilidad, ligada a la expresión de la propia subjetividad, y que se vincula en este caso con la experiencia del exilio. Mallet lo sostiene en over, incluso, en una de las secuencias de autos sobre una ruta casi vacía: “Tengo la impresión de que mi vida es como un gran viaje en automóvil, y adelante está la nieve, no hay nada más que la nieve, blanca”.

Además de su voz over, en una de las escenas del comienzo aparece la del marido –con quien durante la película atraviesa diferentes situaciones de discusiones y desacuerdos–, que la define así: “Cuando nos conocimos eras una refugiada chilena, de la embajada canadiense, y había gente disparándote, y ahora eres solo un ama de casa con un niño”. Esta dicotomía-tensión entre pasado político-militante y presente enmarcado en la maternidad y el exilio se despliega en el proceso de autoexploración subjetiva del film. Mallet se pone en escena a sí misma de manera continua y escenifica diferentes dinámicas de su vida, su cuerpo es “el que llena la imagen en una suerte de actuación autoconsciente de los ritos y gestos que le dan forma a los contornos físicos de su vida” (Longfellow 2016, 75).

En un sentido similar al de los otros films mencionados, el realismo de las imágenes en Diario… se problematiza desde diferentes aspectos. Por un lado, se presentan algunos inserts que son imágenes ficcionalizadas o “reconstruidas”, y funcionan como una especie de imagen de archivo del pasado dictatorial en Chile. Estas imágenes, a diferencia del resto de la película, son en blanco y negro. Una de ellas consiste en un plano de Marilú de espaldas junto a otras dos personas, con las manos en la pared, por lo que parecieran estar amenazados por militares o policía con armas. Otra es la de un hombre con galera, que da cuerda a un instrumento musical extraño, en una calle con algunos escombros. Según Margulis (2016) se trata de imágenes que la directora “asocia a su infancia […] y que podrían interpretarse también como una evocación de ese Chile perdido” (156). Aunque el registro de estas imágenes se torna ambiguo al encontrarse intercaladas con otras imágenes reales de archivo, de situaciones sucedidas en Chile, forman parte de un universo vinculado a la interioridad y/o la imaginación de la directora, como una reconstrucción de sus propios recuerdos. Además, la dimensión representativa constantemente puesta de relieve en este film, como la abundancia de primeros planos sobre las pinturas y dibujos realizados por la madre de Mallet, así como diferentes cuadros y tapices de su casa, aunque de modo indirecto, remiten al carácter representacional del documental.

Vale destacar que algunos de los films analizados comparten ciertas características con el concepto de cine acentuado planteado por Naficy, respecto al cine de exilio/diaspórico, el cual resalta los fetiches visuales del pasado y de la tierra natal, como el paisaje, cartas o fotografías, del mismo modo que exalta “lo oral, lo vocal y lo musical, esto es: acentos, entonaciones, voces, música y canciones, que también demarcan identidades individuales y colectivas” (Naficy 2001, 214). Aunque incluye películas muy diversas, este tipo de cine se caracteriza por lo que los cineastas tienen en común, “una subjetividad liminal y una localización intersticial en la sociedad y en la industria cinematográfica” (10), una conciencia de una hibridez del sujeto, la influencia de varias tradiciones fílmicas y el uso del plurilingüismo.

Si bien por cuestiones de extensión se han mencionado los films y directoras latinoamericanas precedentes, el corpus no se agota en el conformado hasta aquí21, sino que otras son también pertinentes de incluirse en la misma línea del análisis de este trabajo. Uno es el caso de las películas realizadas por la cineasta chilena, Angelina Vázquez, cuya mayor parte de su carrera cinematográfica fue desarrollada durante su exilio, en Finlandia; a su vez, también podrían conformar esta cartografía los films de la cineasta argentino-germana Jeanine Meerapfel, quien se trasladó de Argentina a Alemania a mediados de los años sesenta y desplegó su carrera cinematográfica en este país, tematizando de diferentes formas en su obra el desplazamiento y la historia reciente argentina.

A través del escrito, se desplegaron posibles vínculos entre el cine realizado por algunas directoras europeas y por directoras latinoamericanas durante la década del setenta y comienzos de la siguiente, quienes vivieron el exilio en países de esa región. Además, se intentó indagar en la permeabilidad y la circulación de discusiones presentes en el movimiento feminista del período, en especial el feminismo materialista –las conceptualizaciones de esta corriente sobre el trabajo, las relaciones sociales como productoras de sujetos sexuados, y sobre el tiempo y el acceso a bienes y objetos de los cuerpos–, con las narrativas cinematográficas. En este caso, no planteo una relación o recepción unidireccional y pasiva de los films latinoamericanos con respecto a Europa, sino que es posible notar la presencia de preocupaciones compartidas, en cuanto a temas y/o tipos de personajes, así como procedimientos de la puesta en escena: la utilización del plano secuencia para darle forma a la materialidad del trabajo y de las relaciones de producción; la voz en off subjetiva (ya sea de modo fragmentario o cohesivo); la figuración compleja del espacio público vinculada a lo personal y a la subjetividad; la utilización del travelling y las dinámicas de desplazamiento como recurso principal.

El desplazamiento sobre el espacio –particularmente sobre el espacio público– constituye un eje central de (auto)afirmación de los personajes, de sus posibilidades de conocer, sus proyecciones y deseos, aunque este espacio se encuentre en muchas ocasiones simultáneamente puesto en crisis, ya sea por ajenidad o figuración de la fantasía. En relación con este aspecto, en las películas latinoamericanas la movilidad de la cámara y de las personas/personajes involucradas/os funciona como un modo de encontrarse con la propia identidad, y asimismo, cuestionarla, lo que se vincula en ciertos casos, como el de Mallet, con las alteraciones sociales que produjo la situación del exilio como problemática local. Esta localización también se observa en el modo de representar el espacio exterior y el interior, en relación con los distintos procesos de dictaduras militares de la región latinoamericana. Por otro lado, la fuerte politicidad, las dinámicas del movimiento y las diferentes configuraciones subjetivas que se proponen en las películas alemanas dirigidas por mujeres, se pueden asimilar o aproximar al modo en que ambos aspectos se presentan en las películas de las realizadoras chilenas y argentinas, aunque sin pensar en un vínculo necesariamente lineal entre ambas cinematografías.

En este sentido, un elemento a tener en cuenta tiene que ver con el carácter trasnacional que adquieren los films en el cine latinoamericano de este período, vinculado mayormente a la situación de exilio de las y los realizadores –aunque no exclusivamente–, tanto en su producción (que suele involucrar el país de exilio y el país natal de quien dirige) como en su temática y otras características de sus puestas en escena, como se pudo observar en el análisis. El elemento trasnacional resulta útil para comprender en su complejidad diferentes aspectos de las cinematografías latinoamericanas (Piedras 2016), y puede ser tenida en cuenta para pensar el desarrollo de éstas en sus sucesivos períodos. En el caso del período histórico abordado, esta cuestión es relevante, además, para reflexionar sobre la utilización de estrategias narrativas compartidas y distintivas entre regiones, y el contacto entre éstas por motivos históricos y políticos ya señalados.

Por otro lado, Lie y Piedras (2014) hacen referencia a la característica de la movilidad como un rasgo propio y recurrente del documental latinoamericano contemporáneo. Consideran que, en los dispositivos visuales de estas obras, se presentan formas de la movilidad mediante “recorridos con cámara en mano por lugares significativos para la memoria, largos travellings tomados desde cámaras emplazadas en automóviles, buses, trenes y hasta aviones, planos secuencia sobre álbumes fotográficos, etcétera” (72-73). Los autores analizan particularmente dos films documentales dirigidos por mujeres de Argentina y Chile, en los cuales se exploran problemáticas de la identidad a partir de territorios culturales y sociales diversos, pero alejándose de la reflexión sobre la familia ligada a las vivencias traumáticas de la historia política. Si bien esta última característica no se aplica directamente al corpus analizado en el presente escrito, sí se observa la primera problemática descripta, en relación con una configuración compleja de la subjetividad y el desplazamiento –en diferentes niveles espaciales: del público al privado y viceversa, territorial, geográfico– como experiencia que contribuye a la propia conciencia de sí y a un distanciamiento crítico. Además, comparten en los recursos utilizados para la puesta en escena un desvío de una estética realista, una insistencia en las dimensiones imaginativas y representativas –en algunos casos enfatizadas en la hibridación entre documental y ficción–, un “deseo de cuestionar el concepto de realidad” (Lie y Piedras 2014, 83). En este sentido, considero que las películas del período abordado (décadas del setenta y del ochenta) funcionan en cierta medida como antecedentes y anticipación del modo en que será presentada la subjetividad en documentales contemporáneos dirigidos por mujeres.

Por último, la subjetividad que se construye y presenta en los films, se puede pensar desde la definición de Rosi Braidotti de subjetividad nómade y a la vez encarnada. Así, el sujeto es un proceso de intersección de fuerzas (afectos) y variables espacio-temporales (conexiones): la subjetividad se construye a partir de una serie de

desplazamientos y de negociaciones constantes entre diferentes niveles de poder y de deseo, es decir, entre elecciones voluntarias e impulsos inconscientes. […] Esto implica que todo el proceso de devenir sujeto se sostiene sobre la voluntad de saber, el deseo de decir, el deseo de hablar: un deseo fundacional, primario, vital, necesario y, por lo tanto, original de devenir (2002, 38).

Considero que el análisis en conjunto de los films de las realizadoras de ambas regiones y su contexto puede resultar esclarecedor, no solamente por la situación de exilio de varias de las directoras latinoamericanas en los contextos de dictaduras, lo cual supuso un intercambio efectivo entre ambos territorios y un vínculo más próximo en cuanto a una “conciencia feminista”, sino para interpretar las narrativas fílmicas como una política de las localizaciones (Braidotti 2002), territorios espacio-temporales compartidos, construidos colectivamente.

Altbach, Edith H. 1984. “The New German Women’s Movement”. Signs 9, n.° 3: 454-469.

Bolla, Luisina. 2021. El feminismo materialista: claves para repensar la opresión de las mujeres. Grupo Editor Universitario.

Braidotti, Rosi. 2002. Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir. Akal.

Cavalcanti Tedesco, Marina. 2022. “Cinema feminista pioneiro na América Latina entre as décadas de 1960 e 1980”. Estudios Feministas 30, n.° 2: 1-14. https://www.jstor.org/stable/48689133.

Cossalter, Javier. 2018. “La productividad del cortometraje en la modernidad cinematográfica. El caso argentino”. Iberoamericana. América Latina-España-Portugal 18, n.° 68: 141-166. https://doi.org/10.18441/ibam.18.2018.68.141-166.

De Lauretis, Teresa. 1992. “Repensando el cine de mujeres: teoría estética y feminista”. Traducción de Susana Mayorga. Debate Feminista 5: 255-281.

— 1996. “La tecnología del género”. Mora. Revista del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer 2: 6-34.

Delphy, Christine. 1977. “El principal enemigo”. En La liberación de la mujer: año cero, editado por Anna Balletbó, María Aurelia Capmany, Lidia Falcón, Christiane Rochefort, y otras. Granica.

Fernández Bravo, Álvaro, Florencia Garramuño y Saúl Sosnowski, eds. 2003. Sujetos en tránsito: (in)migración, exilio y diáspora en la cultura latinoamericana. Alianza.

Flores, Silvana. 2013. Nuevo Cine Latinoamericano y su dimensión continental. Regionalismo e integración cinematográfica. Imago Mundi.

Font, Domenec. 2002. Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980. Paidós.

Franco, Marina. 2009. “El exilio como espacio de trasformaciones de género”. En De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en Argentina, compilado por Andrea Andújar, Débora D’Antonio, Fernanda Gil Lozano, Karin Grammático y María Laura Rosa. Ediciones Luxemburg.

Galaz, Héctor O. 2021. “Imágenes para el trabajo doméstico: el espacio en La dueña de casa”. En Una mirada oblicua. El cine de Valeria Sarmiento, editado por Bruno Cúneo y Fernando Pérez V. Universidad Alberto Hurtado.

Gayle, Rubin. 1998 [1975]. “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”. En ¿Qué son los estudios de mujeres?, compilado por Catherine R. Stimpson y Marysa Navarro Aranguren. Fondo de Cultura Económica.

Hardouin, Élodie. 2014. “Eva, la atrevida”. Cinémas d’Amerique latine 22: 57-67.

Kratje, Julia. 2023. “Tiempo encandilado. Insistencias, intermitencias y afinidades feministas entre el cine argentino y el cine brasileño”. A Barca 1, n.° 1: 19-39. https://doi.org/10.22409/abarca.v1i1.58504.

Lesage, Julia. 1978. “The Political Aesthetics of the Feminist Documentary Film”. Quarterly Review of Film & Video 3, n.° 4: 507-523.

Lie, Nadia y Pablo Piedras. 2014. “Identidad y movilidad en el cine documental latinoamericano contemporáneo: Familia tipo (2009) e Hija (2011)”. Confluencia. Revista Hispánica de Cultura y Literatura 30: 72-86.

Longfellow, Brenda. 2016. “El lenguaje feminista en Journal Inachevé y Strass Café”. En Nomadías. El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez, editado por Catalina Donoso Pinto y Elizabeth Ramírez Soto. Metales Pesados.

Margulis, Paola. 2016. “El exilio en primera persona. Un análisis del film Journal Inachevé de Marilú Mallet”. Kamchatka. Revista de Análisis Cultural 8: 151-163.

Martin, Angela y Chantal Akerman. 1979. “Chantal Akerman’s Films: A Dossier”. Feminist Review 3: 24-47.

Mathieu, Nicole Claude. 2013 [1991]. L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe. iXe.

Mulvey, Laura. 1975. “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Screen 16, n.° 3: 6-18.

— 2016. “A Neon Sign, A Soup Tureen”. Film Quarterly 70, n.° 1: 25-31.

Naficy, Hamid. 2001. An Accented Cinema: Exile and Diasporic Filmmaking. Princeton University Press.

Paranaguá, Paulo Antonio. 2003. Tradición y modernidad en el cine de América Latina. Fondo de Cultura Económica.

Pick, Zuzana. 1993. The New Latin American Cinema. A Continental Project. University of Texas Press.

Piedras, Pablo. 2016. “Lo transnacional como expresión de cuestionamientos identitarios en los documentales de Edgardo Cozarinsky y Alberto Yaccelini”. En Nuevas perspectivas sobre la transnacionalidad del cine hispánico, editado por Robin Lefere y Nadia Lie. Brill Rodopi.

Power, Margaret. 2005. “La mujer de la derecha en América Latina y en el mundo: una perspectiva comparativa”. Revista de Estudios Históricos 2, n.° 1: 1-14.

Roniger, Luis y Pablo Yankelevich. 2009. “Exilio y política en América Latina”. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe 20, n.° 1: 7-17.

Rosés, Montserrat. 1991. Nuevo Cine Alemán. Ediciones JC.

Szmurk, Mónica y Claudia Torre. 2018. “Nuevos géneros, nuevas exploraciones de la condición de mujer: viajeras, periodistas y mujeres trabajadoras”. Mora 24: 191-202. https://doi.org/10.34096/mora.n24.6318.

Tarducci, Mónica. 2021. “‘El feminismo fue para mi reencontrar la política’. El exilio, un espacio para pensarse como mujeres”. Zona Franca 29: 168-217. https://doi.org/10.35305/zf.vi29.223.

Visconti, Marcela. 2021. “Apuntes desordenados para una crítica feminista”. En la otra isla. Revista de audiovisual latinoamericano 4: 5-19.

Yankelevich, Pablo y Silvina Jensen, coords. 2007. Exilios. Destinos y experiencias bajo la dictadura militar. Libros del Zorzal

Diario inconcluso (Journal Inachevé), Canadá/Chile, 1982. 48 minutos. Dirección: Marilú Mallet

El empleo, Argentina, 1970. 25 minutos. Dirección: Eva Landeck.

El honor perdido de Katharina Blum (Die verlorene Ehre der Katharina Blum), Alemania, 1975. 104 minutos. Dirección: Margarethe von Trotta y Volker Schlöndorff.

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Bélgica/Francia, 1975. 202 minutos. Dirección: Chantal Akerman.

La dueña de casa (La femme au foyer), Francia, 1975. 23 minutos. Dirección: Valeria Sarmiento.

La personalidad reducida por todas partes: Redupers (Die allseitig reduzierte Persönlichkeit – Redupers), Alemania, 1978. 98 minutos. Dirección: Helke Sander.

Las hermanas alemanas (Die bleierne Zeit), Alemania, 1981. 106 minutos. Dirección: Margarethe von Trotta.

Pasaje sin retorno (Bildnis einer Trinkerin), Alemania, 1979. 107 minutos. Dirección: Ulrike Ottinger.

Rosa Luxemburg, Alemania, 1986. 122 minutos. Dirección: Margarethe von Trotta.

Un premio para Irene (Eine Prämie für Irene), Alemania, 1971. 50 minutos. Dirección: Helke Sander.

Un sueño como de colores, Chile, 1972. 10 minutos. Dirección: Valeria Sarmiento.

Fecha de recepción: 07.05.2025

Fecha de aceptación: 25.08.2025

1 La categoría de “Nuevo Cine” estuvo asociada durante este período mayormente a las cinematografías de la modernidad, que adquirieron rasgos y características diversas según cada país y/o región, y en algunos casos se inscribieron dentro de movimientos cinematográficos específicos. Para el caso europeo, ver Font (2002); para la región latinoamericana, Pick (1993), Flores (2013), Paranaguá (2003), entre otros.

2 Sin embargo, Franco (2009) hace referencia a diferentes matices de esta situación, uno de los cuales tiene que ver con que las mujeres emigradas relatan el lugar periférico que tenían, aún en esta nueva situación, en las mencionadas organizaciones del exilio.

3 Mientras que Marilú Mallet y Valeria Sarmiento mantenían una cierta afinidad con el Partido Socialista y estuvieron involucradas en la realización de films a través de la estructura de Chilefilms, empresa estatal que impulsó activamente la producción documental con la dirección de Miguel Littin durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y que produjo los primeros cortometrajes de las realizadoras, Eva Landeck se formó en diversos talleres en el SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) –espacio que además le permitió financiar en gran medida su primer largometraje– y se identificaba públicamente con la tradición política de izquierda marxista.

4 “A bonus for Irene”, LabourNet Tv, consultado el 27 de marzo de 2025, https://en.labournet.tv/video/6450/bonus-irene.

5 “Helke Sander: A Bonus for Irene”, Goethe Institut United Kingdom, consultado el 27 de marzo de 2025, https://www.goethe.de/ins/gb/en/ver.cfm?event_id=22368203.

6 El movimiento político conocido como Movimiento de Liberación de las Mujeres emergió a fines de la década del sesenta y tuvo un carácter internacional, desplegándose en países de diversas regiones como Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca, entre otros. Dentro del mismo se encontraban diversas ramas y perspectivas teórico-prácticas.

7 Marina Franco también menciona el año 1971 como uno relevante para el movimiento feminista en Francia: uno de los manifiestos más importantes de la década fue “la petición feminista de 343 mujeres, en abril de 1971, por el acceso irrestricto a los anticonceptivos y al aborto libre y gratuito –que fue finalmente legalizado en 1975–” (2009, 142).

8 La narrativa se centra en el vínculo de ida y vuelta entre el personaje de Julianne, una de las hermanas, que trabaja como periodista en un diario feminista, y es una activista comprometida con la demanda de la legalización del aborto en el país; y Marianne, la otra hermana en cuestión, quien se une a un grupo armado de extrema izquierda, en un contexto de plena efervescencia del movimiento estudiantil –la película se sitúa en el año 1968–.

9 Este elemento marca una diferencia en cuanto a lo formal con respecto a los films mencionados anteriormente. Para leer más sobre la cineasta y profundizar sobre el film, véanse Mulvey (2016) y Martin y Akerman (1979).

10 Cabe destacar que la corriente materialista mencionada no establece una distinción entre sexo y género del modo en que quedó determinado por Gayle (1975), ya que las feministas materialistas consideran al sexo como sexo social, no por fuera de las relaciones sociales y de producción en las que se encuentran los sujetos sexuados –y por esto no utilizan en su léxico el concepto de género–. En ese sentido, el sexo funciona como una categoría política (Bolla 2021, 51).

11 Además, Bolla (2021) subraya que no son los trabajos que realizan las mujeres los que causan su opresión, sino el tipo particular de relaciones sociales en los cuales esos trabajos son realizados, ya que se realizan para otros –y funcionan así como “relaciones sociales antagónicas”–.

12 Collete Guillaumin introduce la idea de séxage como “apropiación” del cuerpo y del tiempo de las mujeres, en una misma línea conceptual, pero en un sentido más amplio que el del modo de producción doméstico de Delphy, ya que se refiere a una apropiación individual y otra colectiva. El término acuñado intenta trazar un paralelo con la noción de “vasallaje”: la construcción de un discurso de la Naturaleza, de una ideología naturalista que legitima la apropiación de las mujeres.

13 En el año 1973, la teórica Claire Johnston planteó también la categoría de “cine de mujeres” en su texto Women’s Cinema as a Counter-Cinema, donde sostuvo la necesidad de que el cine de mujeres actúe como “contra-cine”, para desarticular la ideología de representación que implicaba la narración en el cine dominante.

14 La autora comenta que estos films se centran predominantemente en lo experiencial, lindando con una estética realista similar a la del cine directo o a técnicas observacionales, lo que, en algunas ocasiones, puede derivar en una “limitación política” (Lesage 1978, 509). Sin embargo, considera que se introducen cambios en cómo funcionaba la representación en aquel cine directo y otro conjunto de films también se vale de estrategias narrativas diferentes. Hacia el final del artículo, sostiene que los documentales feministas “se dirigen a las mujeres trabajadoras, las animan en sus luchas públicas y amplían sus horizontes para que puedan reivindicar sus demandas también en otros ámbitos. Definir las estructuras del patriarcado es tan importante para las trabajadoras como definir las estructuras del capitalismo” (Lesage 1978, 520; trad. propia).

15 Esta información fue proporcionada por la propia directora en una conversación personal que mantuve con ella en el mes de mayo de 2025. En esa charla, Sarmiento relató que permaneció junto al cineasta Raúl Ruiz, su marido, durante cinco meses en Alemania –gracias al contacto con el director Peter Liliental– y que en motivo de realización de una película se terminaron instalando en París como ciudad de residencia.

16 Otro aspecto que se diferencia de esas narrativas es la ausencia de una voz en off jerárquica que organice la narración, salvo por las narraciones de las mujeres registradas, pero que tampoco organizan el material, sino que éste se presenta de manera fragmentada, interrumpida, sin una lógica de causalidad (en consonancia con el título del corto).

17 Aunque el de Sarmiento se trata de un film aún poco explorado, en su abordaje de la película, Galaz (2021) analiza los paralelismos entre ésta y Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975) de Chantal Akerman –ambas del mismo año– en sus perspectivas compartidas sobre la configuración del trabajo doméstico. Incluye una cita de la propia Akerman, que sostiene que su película es feminista porque le daba espacio a “cosas que nunca, o casi nunca, se habían mostrado de esa forma, como los gestos diarios de una mujer. Están en el puesto más bajo de la jerarquía de las imágenes fílmicas” (Galaz 2021, 75).

18 En su primer largometraje, Gente en Buenos Aires (1974), el trabajo y la alienación aparecen como subtemas de la trama principal, en un personaje masculino y otro femenino, quienes desarrollan diferentes tareas en oficinas.

19 Es importante mencionar que Landeck debió exiliarse primero en Uruguay y luego en Francia, donde permaneció casi dos años (Hardouin 2014) durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Sus films posteriores estuvieron atravesados por un fuerte control y censura por parte del Ente de Calificación Cinematográfica, organismo de censura que operó en Argentina entre 1969 y 1983.

20 Marilú dice en over: “Frente a la falta de un país, nos ocupamos de la casa, vivimos en el interior”.

21 Dado que la mayor parte de los films analizados tienen una duración menor a la del largometraje (y están catalogados como cortometrajes o mediometrajes), es necesario aclarar que considero la noción del cortometraje planteada por Cossalter (2018) de acuerdo al período de la modernidad cinematográfica, como impulsor de las distintas tendencias cinematográficas renovadoras, con una capacidad específica para reflexionar sobre sí mismo como medio y construir un verosímil propio.